Punti chiave

Il commento. Di Alessandro Trizio

L’accordo siglato tra Stati Uniti e Ucraina è un passo imponente per la geopolitica europea. Stati Uniti e Russia ora, di fatto, si sono divise il Paese di Zelensky. Le terre contese andranno sicuramente alla Russia, il resto sarà in mano alle multinazionali americane, per contratto.

L’Europa è marginalizzata, quasi succube ormai delle mosse di Trump. Non riesce nemmeno a commentare in modo unitario l’accaduto e tutte le promesse e le strette di mano dei Paesi del vecchio continente verso Kiev sono state superate e irrise dall’accordo portato a compimento dopo la riunione in Vaticano.

L’Europa è sotto scacco politico. E non pare avere la forza di rialzarsi.

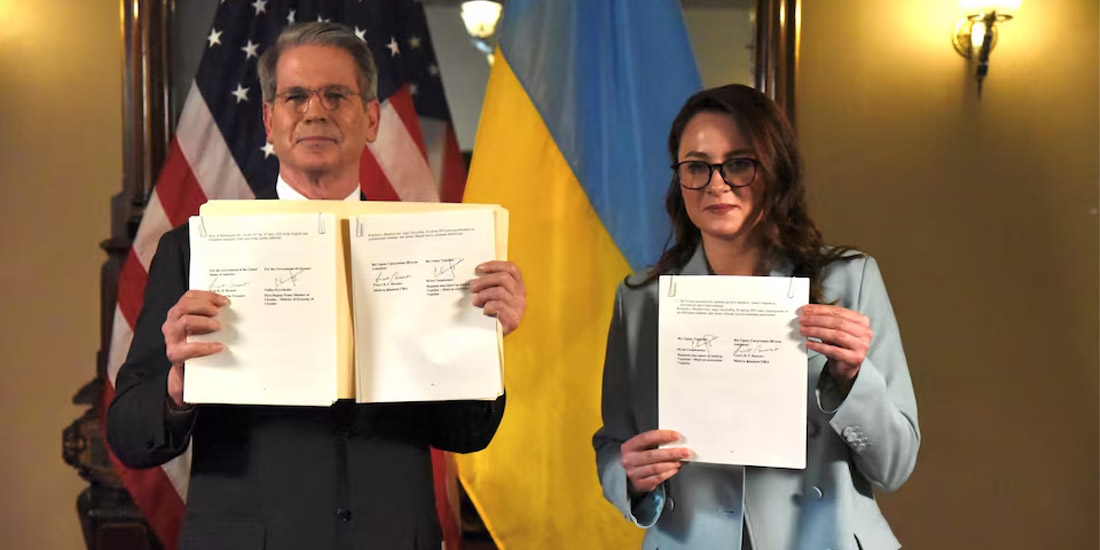

Il 30 aprile 2025, nel pieno delle tensioni internazionali e a guerra ancora aperta nel cuore dell’Europa orientale, Washington e Kiev hanno firmato un accordo che potrebbe segnare un cambio di paradigma nella gestione delle risorse strategiche globali.

Da una parte, gli Stati Uniti ottengono accesso privilegiato ai giacimenti ucraini di litio, titanio e terre rare. Dall’altra, l’Ucraina riceve un impegno multimiliardario per finanziare la sua ricostruzione. A siglare l’intesa sono stati Donald Trump, tornato alla Casa Bianca, e Volodymyr Zelensky, presidente di un Paese ancora segnato da bombardamenti, sfollamenti e crisi economica.

Dietro l’apparente equilibrio dell’accordo si nascondono mesi di negoziati difficili, tensioni politiche e clausole che, per alcuni osservatori, pongono più interrogativi che certezze. L’annuncio, accolto con entusiasmo ufficiale da entrambe le capitali, ha provocato una reazione a catena che tocca Mosca, Bruxelles e Pechino, con implicazioni che vanno ben oltre i confini dell’Ucraina.

La lunga strada verso un’intesa

Le trattative sono iniziate nel febbraio 2025. I primi incontri sono stati tutt’altro che concilianti. La proposta iniziale della Casa Bianca prevedeva una sorta di compensazione per gli aiuti militari forniti a Kiev dal 2022, stimati in oltre 83 miliardi di dollari. La contropartita richiesta da Washington consisteva nella cessione di diritti estrattivi su vaste aree del territorio ucraino. Una proposta giudicata inaccettabile dal governo di Zelensky, che ha inizialmente alzato un muro. Il confronto ha rischiato più volte di bloccarsi del tutto.

A sbloccare la situazione è stato un episodio tanto insolito quanto simbolico: l’incontro tra i due leader durante i funerali di Papa Francesco a Roma, il 15 aprile. Trump, sotto pressione interna per le future elezioni di mid-term, ha mostrato maggiore flessibilità. Le sue richieste si sono ammorbidite, e la versione finale dell’accordo ha escluso ogni riferimento agli aiuti pregressi, concentrandosi su una collaborazione futura.

Fondamentale per Kiev è stato il supporto dello studio legale britannico Hogan Lovells, incaricato di difendere l’interesse nazionale nella stesura del testo. La loro presenza al tavolo negoziale è stata determinante per bilanciare l’asimmetria di forza tra le due parti, garantendo che l’Ucraina mantenesse la titolarità delle proprie risorse e una voce decisionale nella gestione del nuovo fondo congiunto.

Un fondo comune per la ricostruzione

Il cuore dell’accordo è la creazione del Fondo di Investimento Stati Uniti-Ucraina, sigla USUF, una struttura paritetica che fungerà da leva finanziaria per la ricostruzione del Paese. Il fondo sarà alimentato sia da nuovi aiuti americani, anche di natura militare, sia dai futuri profitti derivanti dallo sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie. I ricavi generati nei primi dieci anni non saranno distribuiti, ma reinvestiti esclusivamente in progetti sul territorio ucraino. Solo a partire dal 2035, eventuali utili verranno suddivisi tra i due partner in modo equo.

Il testo dell’intesa garantisce all’Ucraina la proprietà del sottosuolo e il diritto esclusivo di decidere dove e cosa estrarre. Gli Stati Uniti, pur non diventando proprietari diretti delle risorse, godranno però di un accesso privilegiato a nuovi progetti minerari e avranno corsie preferenziali nelle gare per la realizzazione di infrastrutture estrattive e di trasformazione. Questo significa che le grandi multinazionali americane potranno consolidare la loro presenza industriale in Ucraina in settori strategici come quello delle batterie, delle turbine eoliche, dell’aerospazio.

L’accordo rappresenta per Washington un’occasione per ridurre la propria dipendenza dalla Cina, attualmente principale fornitore di terre rare, e per guadagnare un vantaggio competitivo nella corsa globale alle risorse che alimentano la transizione energetica e digitale. Allo stesso tempo, Kiev spera di accelerare la ripresa economica attraverso investimenti diretti che non compromettano la sovranità nazionale.

Prima della guerra, l’Ucraina disponeva di oltre ventimila giacimenti contenenti 116 minerali diversi. Il Paese detiene circa il 7% delle riserve mondiali di titanio e possiede abbastanza litio da alimentare la produzione annuale di milioni di veicoli elettrici. Tuttavia, il conflitto ha compromesso l’accessibilità di gran parte di queste risorse. Circa il 40% dei giacimenti si trova in aree ancora occupate o contese dalla Russia.

Le stime del governo ucraino valutano il potenziale economico dei giacimenti sotto controllo statale in oltre 12.000 miliardi di dollari. Una cifra enorme, che alcuni esperti considerano ottimistica, ma che spiega l’interesse crescente delle potenze occidentali. Tra i materiali più ambiti ci sono il neodimio, essenziale per la produzione di magneti ad alte prestazioni, il germanio, utilizzato in fibre ottiche e satelliti, e il cobalto, fondamentale per la fabbricazione di batterie.

A Kiev, l’accordo è stato accolto con toni trionfalistici. Il premier Denys Shmyhal ha parlato di una vittoria diplomatica, sottolineando che nessuna risorsa è stata ceduta e che ogni progetto resterà sotto giurisdizione ucraina. Tuttavia, alcune voci critiche all’interno del Parlamento mettono in guardia sull’assenza di garanzie in materia di sicurezza. Senza un impegno militare concreto da parte americana, le infrastrutture minerarie restano esposte a possibili attacchi russi.

Dalla Russia, le reazioni sono state caustiche. Dmitri Medvedev ha ironizzato dicendo che finalmente Kiev ha iniziato a pagare l’affitto agli Stati Uniti. Ma dietro il sarcasmo, il Cremlino ha fatto sapere che considererà illegittimo qualsiasi sfruttamento di risorse situate in territori contesi, lasciando intendere che non escluderà ritorsioni.

In Europa, l’accordo ha generato un malessere silenzioso. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da Bruxelles, nonostante l’Unione Europea avesse siglato un patto simile con Kiev già nel 2021. Dietro le quinte, però, i diplomatici europei ammettono che l’UE è stata scavalcata e che ora dovrà competere ad armi spuntate per ottenere accesso a quelle stesse risorse.

Un equilibrio instabile

Se per Kiev l’accordo rappresenta un’opportunità concreta di attrarre capitali e accelerare la ricostruzione, non mancano i rischi. La dipendenza dagli investimenti americani potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio nel caso in cui l’amministrazione statunitense decidesse di rallentare o rivedere il proprio impegno. La gestione dei fondi richiederà inoltre meccanismi di controllo estremamente rigorosi, in un Paese ancora afflitto da problemi strutturali legati alla corruzione.

Per Washington, invece, si tratta di una mossa strategica a basso costo politico: accedere a risorse chiave senza dover schierare truppe, rafforzando nel contempo la propria influenza su una regione che rappresenta un crocevia energetico, militare e tecnologico.

Il fondo USUF opererà come un fondo sovrano, con una commissione bilaterale incaricata di selezionare i progetti. Le prime iniziative sono già in cantiere. Un impianto per la lavorazione del titanio a Dnipro, sviluppato in collaborazione con Boeing, e una raffineria di terre rare nella regione di Leopoli, sostenuta da Lockheed Martin, sono state indicate come priorità dal Dipartimento di Stato americano.

L’assenza di garanzie militari, voluta da Trump per non compromettere eventuali margini di trattativa con Putin, rappresenta l’elemento più fragile dell’intera architettura. In un contesto ancora segnato dall’instabilità e dalla minaccia russa, il patto espone Kiev a potenziali rischi proprio nei settori chiave per la ricostruzione.

Nel frattempo, l’Europa osserva con crescente preoccupazione. I 50 miliardi promessi da Bruxelles per la ricostruzione rischiano di sembrare un contributo accessorio rispetto alla portata del progetto americano. I vantaggi accordati alle imprese statunitensi potrebbero marginalizzare l’industria europea e ricalibrare le dinamiche del mercato continentale.

L’accordo tra Stati Uniti e Ucraina è una scommessa ambiziosa. Nessuna miniera è stata venduta, nessun contingente militare è stato promesso. Ma con questa firma, Kiev e Washington hanno tracciato una nuova rotta. Sta ora alla geopolitica, e agli eventi futuri, stabilire se sarà un sentiero di rinascita o una trappola camuffata da opportunità.