Punti chiave

L’evoluzione del Diritto Penale Sessuale e l’ancoraggio Italiano

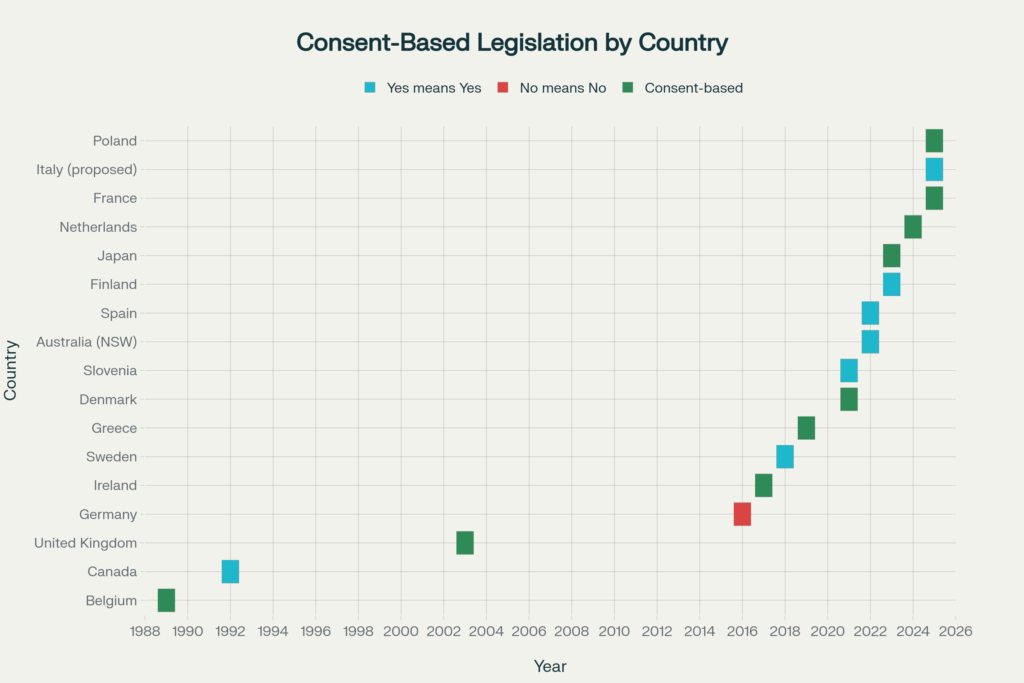

L’approvazione recente di una proposta di legge da parte della Camera dei deputati italiana, incentrata sull’introduzione del requisito del “consenso libero e attuale” per la configurazione dei reati di violenza sessuale , segna una svolta storica per l’ordinamento penale nazionale. Tradizionalmente, la legge penale italiana, come quella di molti altri Paesi europei, definiva la violenza sessuale primariamente attraverso la prova dell’esercizio della forza, della minaccia o della costrizione da parte dell’aggressore. Il nuovo impianto normativo sposta radicalmente il focus dall’azione violenta dell’aggressore alla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa e alla manifestazione positiva della sua volontà.

Questo cambiamento di paradigma proietta l’Italia in un movimento globale e in linea con le raccomandazioni internazionali. Il principio guida è che l’attività sessuale debba essere caratterizzata dalla manifestazione positiva di volontà. Questo recepimento, seppur parziale, si inserisce nel più ampio sforzo di allineare il diritto penale interno agli standard della Convenzione di Istanbul, la quale promuove l’idea fondamentale che qualsiasi atto sessuale non consensuale debba essere perseguito.

L’Imperativo Internazionale: la convenzione di Istanbul e l’UE

A livello europeo, il dibattito sul consenso è stato intenso, sebbene i risultati in termini di armonizzazione vincolante siano stati limitati. La Direttiva 2012/29/UE ha stabilito norme minime cruciali in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Più recentemente, la Proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne ha evidenziato la drammatica diffusione della violenza sessuale, con statistiche che indicano come una donna su dieci nell’UE abbia riferito di esserne stata vittima.

Nonostante il chiaro impegno politico, l’Unione Europea si è scontrata con una notevole resistenza culturale e politica degli Stati membri nell’armonizzare la definizione di stupro basata sul consenso affermativo. Il Parlamento europeo aveva inizialmente proposto di definire il reato di aggressione sessuale (come atto non consensuale diverso dallo stupro) basandosi sul principio del consenso. Tuttavia, la direttiva adottata ha incluso solo definizioni a livello comunitario per reati specifici come la mutilazione genitale femminile e il matrimonio forzato, classificati come forme di sfruttamento sessuale delle donne. La mancata imposizione di una definizione paneuropea di stupro basata sul consenso è un segnale che l’adozione di tale modello non è semplicemente un atto tecnico-legislativo, ma una profonda sfida strutturale contro i sistemi penali tradizionali di tipo force-based predominanti nella maggior parte dei Paesi membri.

Tipologie di consenso nel diritto comparato

Il diritto penale comparato in materia di reati sessuali si articola attorno a due modelli principali:

- Modello Tradizionale (Force-Based): Questo modello, ancora prevalente nella maggioranza degli Stati dell’UE , richiede che l’accusa provi oggettivamente l’uso di violenza, la minaccia o la coercizione. In questo schema, la passività o il silenzio della vittima sono spesso erroneamente interpretati come un consenso passivo, rendendo il sistema probatorio estremamente gravoso per la persona offesa, che deve dimostrare di aver opposto una resistenza significativa.

- Modello del Consenso Affermativo (Consent-Based): Adottato da Paesi come Svezia e Spagna, richiede una manifestazione positiva, attiva, reversibile e specifica di volontà. L’iniziativa italiana, con il requisito del “consenso libero e attuale” , si muove in questa direzione, ponendo la mancanza di consenso al centro della fattispecie criminosa, indipendentemente dall’uso della forza.

Il Modello Svedese (2018): pioniere del consenso attivo

Il modello svedese, riformato nel 2018, rappresenta un riferimento cruciale in Europa per l’istituzione del consenso esplicito come elemento discriminante nella definizione dello stupro.

La Riforma Svedese: contesto e testo normativo

La legge svedese del 2018 ha stabilito in modo inequivocabile che qualsiasi attività sessuale compiuta in assenza di consenso esplicito costituisce stupro.6 La normativa ha superato il tradizionale requisito della forza, stabilendo che per la configurazione della violenza sessuale non è necessario l’uso di modalità violente o minacciose. Fino a quel momento, molte aggressioni sessuali non potevano essere perseguite come stupro se mancavano le caratteristiche di violenza, minaccia o costrizione.6

La Svezia, adottando questo principio, è diventata solamente il decimo stato in Europa a disancorare la definizione di stupro dalla forza fisica, con Amnesty International che ha definito la posizione predominante degli altri Stati membri come basata su una definizione “obsoleta”.5 Questo cambiamento legislativo è stato fortemente influenzato dalla pressione sociale e dalla campagna globale #MeToo.6

Giurisprudenza Svedese: la prova del non-consenso attivo

L’applicazione giudiziaria del modello svedese si concentra sulla valutazione della volontarietà e della libertà della partecipazione all’atto sessuale. La passività o il silenzio non sono mai sufficienti a stabilire il consenso valido. La giurisprudenza svedese è tenuta a indagare se la volontà della persona offesa sia stata manifestata in modo positivo e reversibile.

L’adozione del modello svedese ha avuto implicazioni dirette sul piano statistico, ampliando l’ambito del reato. I dati mostrano che circa un quinto degli stupri denunciati in Svezia riguarda atti sessuali che non implicano la penetrazione (vagina, ano o bocca). Questo dato dimostra che il passaggio da un sistema basato sulla forza a uno basato sul consenso ha permesso di classificare come stupro (la categoria di reato più grave) condotte che in precedenza sarebbero state relegate a reati minori o, in alcuni Paesi, non perseguite affatto. L’introduzione di un modello simile in Italia, che espanda la portata del reato includendo atti non penetrativi o non violenti, aumenterebbe l’efficacia protettiva del sistema penale, ma al contempo richiederebbe una notevole cautela nella comparazione statistica internazionale dei tassi di criminalità.

Sfide e classificazione dei reati contro i minori

Un ulteriore elemento di complessità nell’analisi del modello svedese riguarda la classificazione dei reati contro i minori. In Svezia, dove l’età del consenso è fissata a 15 anni, lo stupro minorile è incluso nelle statistiche generali di stupro. Questo approccio contrasta marcatamente con la prassi di molti altri Stati europei (dieci Paesi, tra cui Germania, Finlandia e Polonia) che escludono le attività sessuali con minori dalla definizione statistica di stupro.

La differenza di classificazione ha un impatto statistico indiscutibile. Ad esempio, in Svezia circa un terzo degli stupri denunciati tra il 2013 e il 2017 riguardava minori. La Germania, se avesse incluso nelle proprie statistiche di stupro gli atti che per la legge svedese rientrerebbero in tale categoria, avrebbe di fatto raddoppiato il numero di denunce. Questo evidenzia che la definizione legale del consenso (o la sua assenza per via dell’età) è un fattore determinante che influenza non solo la perseguibilità ma anche la percezione pubblica dell’incidenza della violenza sessuale in una nazione.

Il Modello Spagnolo (2022): riforma integrale e crisi giurisprudenziale

La Ley Orgánica 10/2022, universalmente nota come “Ley del solo sí es sí”, è l’esempio più ambizioso e al contempo problematico di riforma basata sul consenso in Europa. È stata concepita come una riforma integrale della libertà sessuale.

La Ley Orgánica 10/2022: la rivoluzione del reato unico

Il principio cardine della legge spagnola è che “solo sì significa sì”. Questo principio è stato tradotto in un’innovazione tecnica di vasta portata: l’eliminazione del reato di abuso sexual (atti sessuali senza consenso ma senza violenza o intimidazione) e la sua fusione in un’unica categoria denominata agresión sexual. In precedenza, l’agresión sexual richiedeva la prova della violenza o dell’intimidazione.

L’obiettivo normativo di questa unificazione era chiaro: garantire che l’attenzione processuale fosse concentrata esclusivamente sulla mancanza di consenso, indipendentemente dal fatto che l’aggressore avesse usato forza fisica o minaccia. La legge prevedeva inoltre misure complementari come l’aumento delle pene per lo stupro di gruppo e i reati sessuali che coinvolgono droghe, e l’elevazione di condotte come il catcalling a crimini.

La Falla Tecnica: la controversia sulle pene e la retroattività favorevole

Nonostante le intenzioni lodevoli, l’applicazione della Ley del solo sí es sí ha scatenato una grave crisi giurisprudenziale in Spagna. La riorganizzazione dei reati ha richiesto, come conseguenza tecnica, una revisione delle cornici edittali. Per poter inglobare il meno grave abuso sexual all’interno della più ampia categoria di agresión sexual senza incorrere in una sproporzione punitiva per le condotte meno violente, il legislatore ha abbassato il minimo edittale di pena per il reato unificato.

L’abbassamento dei minimi edittali ha innescato una conseguenza legale devastante e non prevista dal legislatore: l’applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole (favor rei). Ciò ha permesso ai condannati per reati sessuali commessi prima dell’entrata in vigore della Legge 10/2022 di chiedere e ottenere la revisione delle loro sentenze sulla base dei nuovi, più bassi, minimi edittali. Ciò ha portato a centinaia di riduzioni di pena e, in alcuni casi, al rilascio anticipato di aggressori.

La dottrina ha criticato la riforma definendola espressione di “populismo punitivo”. La polemica è stata tale che il Primo Ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha dovuto scusarsi pubblicamente con le vittime di reati sessuali per le riduzioni di pena. La Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze ha sottolineato che la legge era stata approvata con troppa fretta e che le sue conseguenze negative avrebbero potuto essere evitate con una migliore consultazione tecnica.

L’esperienza spagnola offre un monito fondamentale per l’Italia. La controversia strutturale dimostra che la fusione di reati che sono qualitativamente diversi (atti sessuali con e senza violenza o intimidazione) sotto un’unica categoria basata sul consenso, se accompagnata dalla revisione delle cornici edittali, può generare una crisi nel principio di proporzionalità della pena e, soprattutto, scatenare conseguenze catastrofiche di diritto intertemporale. Il legislatore italiano, nell’adottare il requisito del “consenso libero e attuale” , deve necessariamente evitare di alterare la struttura edittale in modo tale da favorire involontariamente la riduzione delle pene per i condannati preesistenti.

III.3. Misure Complementari: Riparazione e Prevenzione

Un aspetto positivo del modello spagnolo risiede nel suo approccio “integrale”. La legge non si limita al solo codice penale, ma introduce significative disposizioni di supporto per le vittime. Queste includono l’erogazione di aiuti economici per le vittime che si trovano sotto una soglia minima di reddito, l’accesso prioritario al patrimonio abitativo pubblico e il “diritto alla riparazione”, che prevede il risarcimento per la perdita di opportunità di lavoro e prestazioni sociali.

Inoltre, la Spagna ha riconosciuto che l’efficacia della legge penale dipende dalla sua applicazione culturale e pratica. Per questo sono stati introdotti specifici obblighi formativi per magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine e personale della pubblica amministrazione, oltre alla promozione di campagne di sensibilizzazione.

L’Eterogeneità normativa e l’armonizzazione difficile

Nonostante i progressi compiuti da Svezia, Spagna e altri Paesi che hanno adottato il modello del consenso, l’approccio force-based rimane lo standard dominante nella maggioranza degli ordinamenti europei.5 Questa eterogeneità normativa comporta una grande disomogeneità nella classificazione e punizione degli atti sessuali non consensuali.

Questa frammentazione è ulteriormente complicata dalle differenze nelle definizioni legali dell’età del consenso, che costituiscono un punto di non ritorno per la validità del consenso stesso. Ad esempio, l’età del consenso varia da 14 anni in Germania e Austria, a 16 anni in Svizzera. Tali variazioni incidono direttamente sulle modalità con cui i reati contro i minori vengono classificati e, di conseguenza, su come vengono rappresentati nelle statistiche criminali europee.

La Questione Statistica e la Visibilità del Crimine

L’analisi comparata dimostra che la definizione di stupro e la classificazione degli atti sessuali hanno una relazione diretta con i dati criminali registrati. La decisione di molti Stati di escludere lo stupro minorile o gli atti sessuali non penetrativi dalla definizione di stupro (in contrasto con la Svezia) ha l’effetto di mascherare la reale incidenza della violenza sessuale nel Paese.

I Paesi che adottano una definizione di consenso affermativo tendono a registrare, almeno inizialmente, un aumento delle denunce di stupro. Questo fenomeno non è necessariamente indice di un aumento del crimine, ma riflette una maggiore fiducia riposta dalle vittime nel sistema giudiziario, sapendo che non saranno costrette a dimostrare la resistenza fisica. Inoltre, l’ampliamento della tipologia di condotte perseguibili contribuisce all’incremento dei dati statistici. Pertanto, l’adozione di riforme basate sul consenso ha una causalità statistica diretta, rendendo i crimini precedentemente invisibili o sottoclassificati pienamente evidenti, ma esigendo trasparenza nella disaggregazione dei dati per una corretta analisi.

La transizione probatoria e la prova del consenso assente

Il punto cruciale per l’efficacia del modello di consenso, sia in Svezia che in Spagna e ora in Italia, risiede nella valutazione giudiziale dell’assenza di consenso in situazioni che possono essere ambigue o complesse, soprattutto in presenza di dinamiche di vittimizzazione traumatica.

La riforma, che mira a “togliere alle vittime l’onere della prova” della resistenza, impone al giudice di abbandonare la ricerca della resistenza fisica oggettiva e di valutare invece attivamente la manifestazione della volontà del soggetto passivo. Sebbene la logica sia quella di proteggere l’autodeterminazione, l’assenza di consenso affermativo deve essere provata attraverso l’esame delle circostanze concrete.

Esiste il rischio, tuttavia, che se il sistema giudiziario non è sufficientemente preparato o se non si superano i pregiudizi culturali, il principio del consenso affermativo venga svuotato di significato. I giudici potrebbero, nella pratica, richiedere comunque la prova di un non-consenso esplicito (una negazione verbale chiara), trasformando il principio del consenso affermativo in un onere probatorio quasi altrettanto gravoso per la vittima in situazioni dove il trauma induce passività o freezing (paralisi psicologica). L’implementazione deve quindi concentrarsi sulla comprensione che l’inazione, il silenzio o la passività dovuta a paura non possono mai essere interpretati come consenso.

Necessità di formazione specialistica per gli operatori di giustizia

L’efficacia della legge sul consenso è direttamente proporzionale alla preparazione degli operatori coinvolti. La mera modifica del testo normativo è insufficiente se non è accompagnata da un profondo cambiamento culturale e professionale all’interno del sistema giudiziario.

La formazione specialistica deve essere obbligatoria e trasversale, coprendo non solo i principi del diritto penale comparato e le nuove definizioni di consenso, ma anche aspetti fondamentali come la psicologia del trauma e la comprensione del comportamento delle vittime in situazioni di aggressione. Le direttive europee, come la 2012/29/UE, sottolineano il diritto della vittima di comprendere e di essere compresa dal sistema di giustizia fin dal primo contatto.

L’esperienza spagnola ha dimostrato l’importanza di tale infrastruttura, introducendo obblighi formativi specifici per magistrati e forze dell’ordine. Senza un investimento infrastrutturale massiccio e immediato nella formazione giudiziaria e forense, la nuova legge italiana sul consenso rischia di rimanere una dichiarazione di intenti, incapace di incidere significativamente sui tassi di condanna o sulla percezione di giustizia da parte delle vittime.

Similitudini e differenze con i precedenti Internazionali

Con l’introduzione del concetto di “consenso libero e attuale” , l’Italia si allinea formalmente al modello di consenso affermativo adottato da Svezia e Spagna.

La Svezia offre un modello di successo nell’espansione della protezione penale a condotte prima trascurate, ponendo l’accento sulla manifestazione attiva della volontà. Tuttavia, l’esperienza della Spagna funge da cruciale lezione cautelativa: un’ambiziosa riforma incentrata sul consenso, se mal strutturata nelle sue conseguenze penali, può produrre effetti contrari, minando la fiducia nella giustizia attraverso la crisi delle pene.

Di seguito, si riassume il confronto tra i principali modelli europei:

Sintesi Comparativa dei Modelli di Consenso in Europa

| Paese (Anno Riforma) | Modello di Consenso | Definizione Chiave | Struttura dei Reati Prima vs. Dopo | Principale Criticità Applicativa |

| Svezia (2018) | Affermativo Attivo | Consenso deve essere esplicito, manifestato nell’azione. | Stupro definito unicamente dall’assenza di consenso (eliminazione del requisito di forza). | Prova dell’assenza di consenso esplicito in contesti ambigui. |

| Spagna (2022) | Affermativo Integrale | “Solo Sí es Sí” (Ley Orgánica 10/2022). | Fusione di Abuso (senza forza) e Aggressione (con forza) in un unico reato di Agresión Sexual. | Revisione retroattiva delle pene a causa dell’abbassamento dei minimi edittali. |

| Italia (Recente Voto) | Consenso Libero e Attuale | Richiede libertà e attualità della volontà. | Mantenimento della struttura duale (al momento), con ridefinizione del concetto di consenso. | Interpretazione giudiziale di “libero e attuale” e necessità di formazione. |

| Maggioranza UE | Tradizionale (Force-Based) | Il reato dipende dalla dimostrazione di violenza, minaccia o coercizione. | Distinzione tra Stupro (con violenza) e Abuso (senza violenza). | Onere della prova gravante sulla resistenza della vittima. |

Lezioni apprese dalla Spagna: la cautela nella ristrutturazione delle pene

La lezione più critica che l’Italia deve trarre dal caso spagnolo è relativa alla gestione dei limiti edittali. La causa della crisi della Ley del Solo Sí es Sí non è stato il principio del consenso in sé, ma la sua implementazione tecnica che ha portato alla riduzione dei minimi edittali per il reato unificato.

Se il legislatore italiano decidesse di seguire l’esempio spagnolo nell’unificazione delle fattispecie di reato (eliminando la distinzione tra atti con e senza violenza), è cruciale che vengano adottate misure eccezionali per garantire che i minimi edittali mantengano la severità per i reati pregressi commessi con violenza grave. Qualsiasi mancanza di rigore in questo passaggio può scatenare il principio di retroattività in bonam partem, minando la credibilità e l’efficacia della riforma. La differenziazione edittale, o l’introduzione di clausole transitorie, è un requisito imperativo per prevenire la revoca o la riduzione delle sentenze già emesse.

Raccomandazioni per l’implementazione e mitigazione dei rischi

Sulla base dell’analisi comparata e delle criticità emerse, si formulano le seguenti raccomandazioni per assicurare un’implementazione efficace della riforma italiana sul consenso:

- Chiarificazione Giuridica del “Consenso Libero e Attuale”: La normativa e la giurisprudenza devono stabilire in modo inequivocabile che l’inazione, il silenzio, l’immobilità o la passività derivante da paura o shock traumatico (tonic immobility o freezing) non possono mai essere interpretati come consenso valido. La guida interpretativa deve concentrarsi sull’obbligo del soggetto attivo di accertare la volontà positiva del partner, anche in contesti non violenti.

- Formazione Specialistica Sistemica: È indispensabile implementare immediatamente, in linea con le misure adottate dalla Spagna, programmi di formazione obbligatori e specialistici non solo per i magistrati, ma per tutto il personale di giustizia e le forze dell’ordine. Questa formazione deve includere i protocolli di gestione del trauma e l’adeguata applicazione del nuovo standard probatorio.

- Supporto Olistico per le Vittime: L’efficacia della legge penale deve essere affiancata da un sistema di supporto sociale e riparativo, come previsto dalla legislazione spagnola. Ciò include il diritto all’assistenza specialistica, a sussidi economici e a misure di inserimento lavorativo per affrontare la perdita di opportunità subita dalle vittime.

La Tabella VI.2. riassume le sfide giurisprudenziali e le strategie di mitigazione basate sull’esperienza internazionale:

Sfide di Implementazione del Modello di Consenso: Lezioni dalla Spagna e Svezia

| Sfida Giurisprudenziale | Esperienza Estera (Esempio) | Causa Effetto dell’Applicazione | Mitigazione Strategica per l’Italia |

| Ristrutturazione delle Pene e Retroattività | Spagna (Ley 10/2022). | L’unificazione dei reati e l’abbassamento dei minimi edittali portano alla riduzione retroattiva delle sentenze preesistenti. | Mantenere la differenziazione edittale per i casi con violenza grave o introdurre rigorose clausole transitorie per i minimi di pena. |

| Interpretazione del Non-Consenso Passivo | Svezia / Spagna. | I giudici cercano la negazione esplicita, non considerando la passività indotta dal trauma, svuotando il principio. | Formazione specialistica obbligatoria su psicologia del trauma e definizione legale di consenso in assenza di espressione di volontà. |

| Variazione Statistica e Percezione Pubblica | Svezia (Inclusione reati minori/non penetrativi). | Aumento dei tassi di stupro percepito, che può generare allarme sociale o distorcere la comparazione internazionale. | Trasparenza statistica e disaggregazione dei dati, separando chiaramente i reati secondo la gravità e le modalità. |

Il passaggio italiano al modello di consenso è un passo necessario e in linea con gli standard di tutela della libertà sessuale. Il successo della riforma dipenderà, tuttavia, dalla capacità del sistema di apprendere e mitigare i complessi rischi emersi dall’applicazione dei modelli pionieristici in Europa, garantendo che la coerenza tecnica prevalga sulle spinte politiche.