Punti chiave

Riconoscere la Palestina è, ultimamente, un simbolo. Chi lo fa spesso si sente automaticamente “a posto” con le immense violenze in Gaza e il trattamento riservato al popolo palestinese, sia da parte di Israele che da Hamas, che governo la striscia.

Ma all’atto pratico cosa cambia per il popolo martoriato di Gaza? Probabilmente proprio un bel nulla. I governi si beano della loro medaglia di bontà ma nulla aiuta i bambini e le donne della striscia. Ci sono poi dei punti oscuri nel riconoscimento della Palestina, parliamo dei confini e soprattutto del governo. Quale governo? Quali confini?

L’architettura del riconoscimento: quando la politica si fa procedura

Il riconoscimento dello Stato di Palestina richiede una sequenza precisa di passaggi istituzionali che variano secondo l’ordinamento costituzionale del paese, ma seguono tutti una logica simile.

Il caso della Norvegia è emblematico dal punto di vista giuridico. Il primo ministro Gahr Støre aveva annunciato la decisione ma l’efficacia del riconoscimento è stata subordinata all’approvazione del Re in Consiglio di Stato, secondo l’articolo 28 della Costituzione norvegese. Il Re Harald V ha formalmente adottato il decreto reale, dando valore giuridico alla decisione politica. Solo a quel punto la Norvegia ha potuto inviare la nota verbale a Ramallah per comunicare ufficialmente il riconoscimento.

La Spagna, invece, ha optato per una procedura più diretta: il Consiglio dei Ministri ha approvato il riconoscimento con effetto immediato. L’atto è stato subito inserito nel Bollettino Ufficiale dello Stato, conferendo efficacia giuridica interna al riconoscimento.

L’Irlanda ha seguito un percorso intermedio, formalizzando la decisione in una riunione di gabinetto mattutina e autorizzando contestualmente l’instaurazione di piene relazioni diplomatiche tra Dublino e Ramallah. La particolarità irlandese è stata l’elevazione immediata della missione palestinese a Dublino al rango di ambasciata, e l’apertura di una piena ambasciata d’Irlanda a Ramallah.

La diplomazia delle coordinate: Gerusalemme Est e i confini del 1967

Tutti e tre i paesi hanno riconosciuto la Palestina “sulla base dei confini stabiliti prima della guerra del 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati”. Il premier spagnolo Sánchez ha specificato che uno Stato palestinese deve essere praticabile, con Cisgiordania e Gaza collegate da un corridoio e Gerusalemme Est come capitale, e che la Spagna “non riconoscerà cambiamenti alle linee di confine del 1967 diversi da quelli concordati dalle parti”.

L’impatto del riconoscimento si è fatto sentire anche in altri paesi europei. La Slovenia ha annunciato il riconoscimento della Palestina mentre Malta formalizzerà la decisione durante una Conferenza dell’ONU sulla soluzione dei due Stati.

Il caso più significativo riguarda la Francia: il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina nel settembre 2025 durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, affermando che la decisione si inserisce nel solco dell’impegno storico della Francia per una pace giusta e duratura in Medio Oriente. Trattandosi di una delle principali potenze diplomatiche dell’UE, il riconoscimento della Francia potrebbe incoraggiare altri grandi paesi europei a seguire l’esempio.

Va però detto che il riconoscimento non obbliga automaticamente ad avere rapporti diplomatici attivi: si può riconoscere uno Stato senza, per forza, aprire subito un’ambasciata o stringere accordi di collaborazione. Il riconoscimento, infatti, è principalmente un atto simbolico, che però può avere conseguenze importanti, sia a livello internazionale sia per la popolazione palestinese.

Infine, esistono diversi gradi di riconoscimento: alcuni Paesi lo fanno in modo pieno e definitivo (“de jure”), altri in modo più cauto, temporaneo o implicito, semplicemente iniziando a trattare la Palestina come uno Stato nei fatti, senza grandi annunci pubblici.

Ma quale governo viene risconosciuto?

La situazione politica della Palestina è complessa e spesso difficile da capire, soprattutto a causa delle profonde divisioni interne. Oggi, il territorio palestinese è governato principalmente da due fazioni che si sono spesso trovate in contrasto tra loro: Fatah e Hamas. Questa spaccatura ha portato a una situazione in cui la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono amministrate in modo separato, con conseguenze importanti sia per la politica interna che per le condizioni di vita dei palestinesi.

Chi governa dove?

In Cisgiordania, la guida è in mano all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), controllata soprattutto da Fatah, il partito storico che rappresenta una posizione più laica e orientata al negoziato con Israele. Il volto principale di Fatah è Mahmoud Abbas, meglio conosciuto come Abu Mazen, che è presidente dell’ANP, e anche della cosiddetta Stato di Palestina e dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina).

La Striscia di Gaza, invece, è dal 2007 sotto il controllo totale di Hamas. Questo gruppo è nato come organizzazione islamista e si è imposto come il principale rivale di Fatah soprattutto fra la popolazione di Gaza, distinguendosi per le sue posizioni molto più dure contro Israele.

Come si è arrivati a questa spaccatura?

La rivalità tra Fatah e Hamas si è acuita dopo le elezioni legislative del 2006. In quell’occasione, Hamas ottenne una vittoria sorprendente, soprattutto nella Striscia di Gaza, mentre Fatah rimase più forte in Cisgiordania. L’incapacità di trovare un’intesa su come governare insieme portò a scontri sempre più violenti, fino alla vera e propria “Battaglia di Gaza” del 2007. Da allora, le due forze hanno diviso le aree di governo: Fatah nella Cisgiordania e Hamas a Gaza. Da quel momento non si sono più tenute elezioni legislative, lasciando le istituzioni ferme agli equilibri di allora.

Negli ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di mettere da parte le divergenze e formare un governo di unità nazionale, ma finora tutti questi sforzi sono falliti. I motivi sono tanti: visioni politiche diverse, interessi di potere, ingerenze di altri Paesi (come Israele, Stati Uniti, Qatar, Egitto e Unione Europea), nonché il problema delle risorse economiche e degli aiuti, cruciali soprattutto per una zona fragile come Gaza. Hamas e Fatah non si fidano pienamente l’uno dell’altro e la popolazione resta divisa non solo geograficamente, ma anche nella percezione di chi meglio rappresenti i loro interessi.

Come vivono i palestinesi questa situazione?

Per molti cittadini palestinesi, soprattutto i giovani, l’appartenenza politica è spesso legata a questioni molto pratiche, come la possibilità di trovare lavoro o ottenere un po’ di sicurezza, più che a forti convinzioni ideologiche. I partiti al governo, nelle loro rispettive aree, sono diventati anche distributori di risorse e di opportunità, accentuando così il loro potere sulla popolazione.

Quali sono i confini reali

Le differenze fra i confini della Palestina del 1967 e quelli di oggi sono profonde e legate alle vicende storiche della regione.

I confini del 1967 (“Linea Verde”)

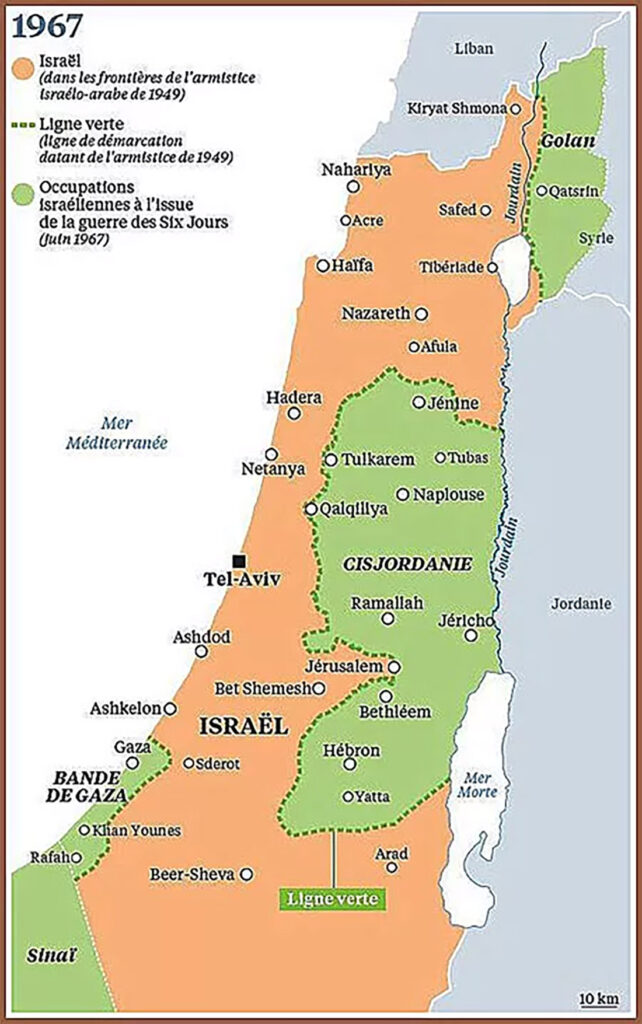

- Con il termine “confini del 1967” si intende la cosiddetta Linea Verde, ovvero la linea di armistizio stabilita nel 1949 dopo la prima guerra arabo-israeliana, mantenuta fino alla Guerra dei Sei Giorni del giugno 1967.

- Secondo questa linea, la Palestina sarebbe composta da Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) e Striscia di Gaza: rispettivamente sotto controllo giordano e egiziano sino al 1967, quindi occupate da Israele a seguito della guerra dei Sei Giorni

- La comunità internazionale fa frequentemente riferimento a questi confini come base per una possibile soluzione a due Stati, in cui lo stato palestinese sorgerebbe su questi territori, con Gerusalemme Est come capitale

La situazione attuale

- Oggi, i confini del 1967 non esistono più come reali linee di demarcazione sul terreno: la Cisgiordania è frammentata da insediamenti israeliani, barriere di separazione, check-point militari e aree sotto diversi livelli di controllo (palestinese, misto, israeliano)

- Gerusalemme Est è stata annessa da Israele e non viene gestita dall’Autorità Nazionale Palestinese come previsto dagli accordi ONU; la presenza palestinese è fortemente limitata.

- La Striscia di Gaza è controllata di fatto da Hamas dal 2007, ed è sotto un blocco israeliano (mentre il valico con l’Egitto è solo parzialmente aperto)

- I confini reali attuali sono quindi dettati, più che da trattati riconosciuti dalle parti, da occupazioni militari, insediamenti e divisioni amministrative (tramite gli accordi di Oslo: zone A, B e C in Cisgiordania)

I confini del 1967 sono uno standard di riferimento internazionale, ma la realtà attuale è di una Palestina estremamente più suddivisa, con crescente presenza israeliana in Cisgiordania e confini non riconosciuti né praticabili secondo le risoluzioni ONU. La possibilità di uno Stato palestinese unitario entro i confini del 1967, per ora, resta solo teorica.

Hamas nel mondo nel 2025: come viene considerata?

Nel luglio 2025, Hamas si trova al centro di un complesso labirinto diplomatico che riflette le profonde divisioni geopolitiche contemporanee. L’organizzazione palestinese è simultaneamente vista come gruppo terroristico da alcune nazioni e come movimento di resistenza legittimo da altre, creando un panorama internazionale frammentato.

Il fronte occidentale: condanna unanime

Il mondo occidentale presenta una posizione sostanzialmente unita nel classificare Hamas come organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti mantengono la designazione come Foreign Terrorist Organization dal 1997, comportando congelamento dei beni e divieto di supporto materiale. L’Unione Europea ha incluso Hamas nella lista terroristica dal 2003, intensificando le misure dopo il 7 ottobre 2023 con un regime di sanzioni dedicato confermato fino ad ottobre 2026.

Il Regno Unito ha esteso la proscrizione all’intera organizzazione nel 2021, rendendo punibile la sola appartenenza con pene fino a 14 anni. Posizioni simili mantengono Canada, Australia e Giappone, quest’ultimo con oltre 540 soggetti sanzionati al giugno 2025.

Il mondo arabo: riposizionamenti strategici

Il panorama arabo-islamico presenta complessità particolari. L’Arabia Saudita ha adottato una posizione sempre più critica, descrivendo Hamas come movimento terroristico simile ai Fratelli Musulmani. Nel marzo 2025, il principe ereditario Mohammed bin Salman avrebbe espresso la necessità di “schiacciare il movimento e disarmarlo completamente” durante un incontro con i leader regionali.

Nel luglio 2025, il ministro degli esteri francese ha annunciato che “per la prima volta, i paesi arabi condanneranno Hamas e chiederanno il suo disarmo” durante un evento ONU, parte di un’iniziativa franco-saudita per l’isolamento definitivo del gruppo.

La Russia si distingue per il rifiuto categorico di etichettare Hamas come terroristico, mantenendo relazioni diplomatiche dal 2006 e ospitando regolarmente delegazioni del movimento. Nel giugno 2025, una delegazione senior ha incontrato funzionari russi a Mosca, riaffermando posizioni comuni.

La Cina evita la lista terroristica ONU, definendo Hamas “parte del tessuto nazionale palestinese” e mediando tra fazioni palestinesi. Tuttavia, nel maggio 2025 l’ambasciatore cinese in Israele ha condannato per la prima volta inequivocabilmente il massacro del 7 ottobre 2023.

Alleati strategici

La Turchia sotto Erdogan è diventata sostenitrice incrollabile di Hamas, descrivendolo come “combattenti della resistenza”. Nel gennaio 2025, migliaia di persone si sono radunate a Istanbul per sostenere la causa palestinese, con il figlio del presidente tra gli oratori.

L’Iran rimane il principale sostenitore, fornendo armi, finanziamenti e addestramento. Secondo fonti israeliane, i finanziamenti erano aumentati a 350 milioni di dollari annui nel 2023, sebbene Hamas riconosca che l’Iran sta “pagando il prezzo” per questo sostegno.

Il Qatar continua a ospitare l’ufficio politico di Hamas e a facilitare negoziati, annunciando un accordo di cessate il fuoco nel gennaio 2025. Tuttavia, affronta crescenti pressioni israeliane per “smettere di giocare su entrambi i fronti”.

La coesistenza di definizioni opposte complica qualsiasi architettura di sicurezza post-Gaza. Il consenso occidentale vede Hamas come attore terroristico da isolare, posizione progressivamente adottata da stati sunniti come l’Arabia Saudita. Dall’altra parte, Turchia, Iran e Russia mantengono rapporti aperti per interessi strategici differenti.

I tentativi franco-sauditi di disarmare Hamas mantenendolo come attore politico rappresentano l’approccio più pragmatico, ma la frammentazione della legittimità internazionale continua a ostacolare sia la ricostruzione di Gaza sia la creazione di un quadro di sicurezza condiviso nella regione.

Quali sono i benefici per il popolo Palestinese?

Il riconoscimento dello Stato di Palestina, pur rappresentando un passaggio di grande importanza simbolica, nella realtà quotidiana dei palestinesi ha un impatto molto limitato sulle condizioni di vita effettive. Questo gesto internazionale, infatti, non si traduce automaticamente in cambiamenti concreti sulla libertà di movimento, sulle condizioni economiche, sull’accesso alle risorse o sulla sicurezza delle persone.

Nonostante il riconoscimento da parte di numerosi Stati e l’ammissione della Palestina come “Stato osservatore non membro” all’ONU, permangono tutte le sfide principali: l’occupazione militare israeliana continua sia in Cisgiordania che a Gerusalemme Est, Gaza rimane sotto blocco, i confini non sono definiti e le divisioni politiche interne fra Hamas e Fatah ostacolano la governance efficace. Le restrizioni ai movimenti e agli scambi, la precarietà economica e la carenza di infrastrutture essenziali non hanno subito miglioramenti diretti in seguito a questi riconoscimenti internazionali.

Il riconoscimento dà forza alla causa diplomatica palestinese, ma non comporta un controllo reale del territorio, della sicurezza o delle risorse. L’autorità palestinese non ha potere su molti aspetti essenziali del governo di uno Stato: la possibilità di siglare accordi commerciali autonomi, di amministrare le frontiere o di garantire la protezione dei propri cittadini resta estremamente limitata. Senza una soluzione politica condivisa con Israele e senza il supporto concreto della comunità internazionale nelle questioni chiave (come l’accesso alle risorse idriche, la libertà di movimento o la ricostruzione di Gaza), il riconoscimento da solo non basta a cambiare la realtà quotidiana delle persone.

Per questo motivo, pur rappresentando un passo avanti nella legittimazione politica e simbolica, nella pratica il popolo palestinese continua a vivere una situazione fatta di incertezza, restrizioni e mancanza di prospettive reali di sviluppo. Il riconoscimento internazionale, senza misure concrete che portino alla fine dell’occupazione e al raggiungimento di un vero Stato indipendente, rimane soprattutto un fatto simbolico.