Punti chiave

La guerra in Ucraina entra nel quarto anno: perché la vittoria russa non è affatto scontata

Il 24 febbraio 2026 segna il quarto anniversario dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Quattro anni di guerra, centinaia di migliaia di morti, un’intera regione d’Europa destabilizzata. Eppure, nonostante la narrativa martellante del Cremlino, la vittoria russa resta un miraggio.

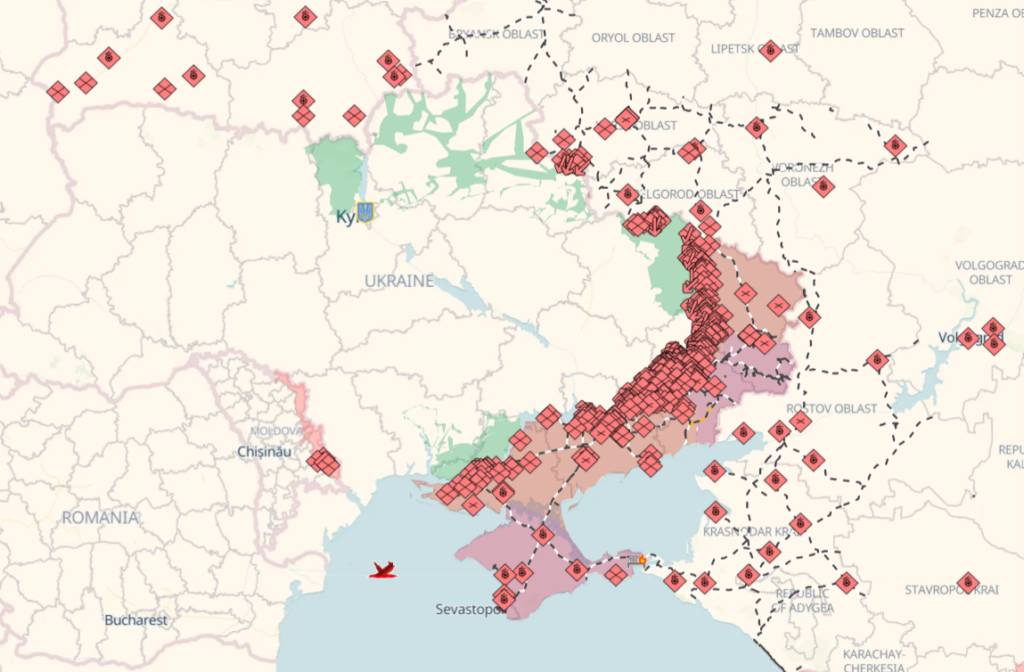

I numeri raccontano una storia diversa da quella che Vladimir Putin ripete nei suoi discorsi ufficiali. Le forze armate russe hanno subìto circa 1,2 milioni di perdite tra morti, feriti e dispersi dal febbraio 2022. Di questi, fino a 325.000 sono caduti sul campo di battaglia. Nessuna grande potenza ha sofferto un bilancio simile in alcun conflitto dalla Seconda guerra mondiale.

L’avanzata russa procede a ritmi che farebbero arrossire qualsiasi stratega militare. Nella direttrice di Pokrovsk, le truppe di Mosca hanno guadagnato in media appena 70 metri al giorno. Verso Chasiv Yar, 15 metri. A Kupyansk, 23 metri. Per mettere le cose in prospettiva: l’Armata Rossa impiegò 1.394 giorni dall’Operazione Barbarossa per raggiungere Berlino. La Russia ha raggiunto lo stesso numero di giorni il 19 dicembre 2025, e si trovava appena a Pokrovsk, oltre 500 chilometri da Kiev.

Il bluff di Kupyansk

Uno degli episodi più emblematici degli ultimi mesi riguarda la città di Kupyansk, nell’oblast di Kharkiv. Il 20 novembre 2025, il capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov ha annunciato la “piena liberazione” della città davanti a Putin. Il presidente russo ha rilanciato la notizia il 2 dicembre, invitando giornalisti stranieri “a visitare la città e verificare di persona”. L’invito, naturalmente, non si è mai concretizzato.

La realtà era ben diversa. Il 12 dicembre 2025, le forze ucraine hanno lanciato un contrattacco preparato per settimane. Il Secondo Corpo della Guardia Nazionale ucraina ha liberato i villaggi di Kindrashivka e Radkivka, a nord di Kupyansk, oltre a porzioni della città stessa. Le truppe ucraine hanno raggiunto il fiume Oskil, tagliando le linee di comunicazione terrestri dei russi e circondando circa 200 soldati nemici.

La scena più potente è arrivata con la visita del presidente Volodymyr Zelensky alla periferia di Kupyansk, a soli 2,6 chilometri dalla piazza centrale. Con indosso un giubbotto antiproiettile e il monumento con il nome della città danneggiato alle spalle, ha pronunciato una frase secca: “La realtà parla da sé”. Nel video si sentivano le esplosioni sullo sfondo. Il generale russo Sergey Kuzovlev, che aveva annunciato a Putin la “cattura completa” della città, era nel frattempo scomparso dalla scena pubblica.

La Russia ha poi fissato una nuova scadenza: riprendere Kupyansk entro febbraio 2026. Anche questa è sfumata, con gli assalti russi sistematicamente respinti.

300 chilometri quadrati riconquistati nel sud

La controffensiva più significativa del 2026 è avvenuta nella regione di Zaporizhzhia. A partire dalla fine di gennaio, le forze ucraine hanno lanciato una serie di operazioni d’assalto e contrattacco nell’area di Huliaipole e nelle direttrici adiacenti.

Il risultato è stato sorprendente. Entro il 20 febbraio, l’Ucraina aveva liberato oltre 300 chilometri quadrati di territorio, il guadagno territoriale più rapido degli ultimi due anni e mezzo. Solo tra l’11 e il 15 febbraio, le forze ucraine hanno riconquistato oltre 200 chilometri quadrati, un’area quasi equivalente a tutti i guadagni territoriali russi nel mese di dicembre 2025.

I villaggi liberati includono Ternuvate, Kosivtseve, Prydorozhne e Staroukrainka nella regione di Zaporizhzhia, oltre a Chuhunivka nell’oblast di Kharkiv. In un episodio particolarmente significativo, le forze russe avevano filmato la loro “vittoria” nel villaggio di Ternuvate con i droni. Un’ora dopo, i soldati ucraini avevano eliminato l’intero gruppo.

Vladyslav Voloshyn, portavoce delle Forze di difesa del sud dell’Ucraina, ha confermato che le truppe conducono fino a 50 scontri al giorno sulle direttrici di Huliaipole e Oleksandrivka. Le élite ucraine, incluso il 425° Reggimento d’assalto equipaggiato con carri armati M-1 Abrams di provenienza australiana, sono state ridislocate dalla direttrice di Pokrovsk per rinforzare il fronte meridionale.

Una macchina militare che si inceppa

Dietro le dichiarazioni trionfali di Mosca si nasconde una crisi di reclutamento sempre più grave. Le forze armate russe necessitano di 30.000-35.000 nuove reclute al mese per compensare le perdite al fronte, ma dal l’estate 2025 non riescono più a raggiungere questa soglia.

Il numero di contratti firmati nel 2025 è stato di 422.000, in calo del 6% rispetto ai 450.000 del 2024. È stato lo stesso vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev a riconoscere implicitamente il problema, citando quella cifra come un successo mentre in realtà evidenziava il declino.

Céline Marangé, ricercatrice dell’Istituto di ricerca strategica della Scuola militare francese (IRSEM), ha descritto la situazione in termini netti: “Dall’estate 2025, le autorità hanno più difficoltà a reclutare, mentre le perdite restano praticamente invariate”.

I reclutatori hanno ricevuto istruzioni di “trovare quanti più candidati possibile, indipendentemente dal profilo”. Le conseguenze sono prevedibili. Una fonte dell’amministrazione moscovita del reclutamento ha descritto al media indipendente Verstka la qualità dei nuovi arruolati: “Alcolizzati, tossicodipendenti, semi-senzatetto. Erano disoccupati, uomini soli e indebitati”.

I bilanci regionali sono sotto pressione estrema. Molte regioni hanno già tagliato i generosi bonus di arruolamento che in precedenza attiravano i volontari verso il fronte. Le province più povere e le repubbliche etniche continuano a sopportare il peso maggiore delle perdite umane, mentre Mosca e San Pietroburgo restano relativamente protette.

Il generale ucraino Oleksandr Syrskiy ha dichiarato la scorsa settimana che la Russia non è stata in grado di compensare le perdite subite sul campo di battaglia nel 2025. Alcuni funzionari della difesa occidentale concordano: negli ultimi tre mesi, la Russia ha reclutato tra i 30.000 e i 35.000 soldati al mese, ma ne ha persi di più tra morti e feriti.

Il petrolio non basta più

L’economia russa, l’altra gamba su cui Putin sostiene lo sforzo bellico, mostra crepe profonde. I ricavi da petrolio e gas sono crollati del 24% nel 2025, raggiungendo il livello più basso dal 2020. La quota degli idrocarburi nel bilancio federale è scesa dal 40% del 2022 ad appena il 25%.

Il deficit di bilancio russo ha toccato il 2,6% del PIL nel 2025, il più alto dal 2020, pari a 5,6 trilioni di rubli (circa 72 miliardi di dollari). I ricavi totali del bilancio sono calati del 7,5% rispetto alle previsioni iniziali.

Per tamponare la falla, il Cremlino ha aumentato le tasse. L’IVA è passata dal 20% al 22% dal 1° gennaio 2026, l’imposta sulle società è salita dal 20% al 25%, e sono state introdotte aliquote più alte per l’imposta sul reddito. Si tratta delle tasse più alte dall’era sovietica nel settore della difesa.

Secondo un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air, i ricavi complessivi della Russia dalle esportazioni di petrolio, gas, carbone e prodotti raffinati hanno raggiunto i 193 miliardi di euro nell’anno conclusosi il 24 febbraio 2026, con un calo del 27% rispetto al periodo pre-invasione. E questo nonostante i volumi di esportazione del greggio siano rimasti addirittura superiori del 6% rispetto ai livelli pre-guerra: Mosca è semplicemente costretta a vendere il proprio petrolio a prezzi scontati.

La crescita del PIL è rallentata allo 0,6% nel 2025, e il Fondo Monetario Internazionale prevede un modesto 0,8% per il 2026. Il settore manifatturiero ha registrato sette mesi consecutivi di contrazione nel 2025. Le fabbriche di carri armati lavorano a pieno regime, ma i produttori di automobili hanno ridotto i turni. Il costo della guerra si aggira intorno ai 170 miliardi di dollari all’anno.

L’economista moscovita Vladislav Inozemtsev ha sintetizzato la situazione: “Putin probabilmente spingerà la banca centrale a stampare più denaro, continuerà ad alzare le tasse, a vendere asset statali e a nazionalizzare imprese. Questo gli permetterà di raccogliere fondi sufficienti a sostenere la guerra nel 2026 e probabilmente nel 2027”. Ma il prezzo lo pagano i cittadini russi, stretti tra un’inflazione a doppia cifra e servizi pubblici sempre più ridotti.

Una potenza in declino

L’analisi del CSIS dipinge un quadro impietoso della Russia come potenza globale. Il PIL nominale russo è più vicino a quello del Canada o dell’Italia che a quello di Stati Uniti, Cina o Germania. Nemmeno una singola azienda russa figura tra le prime 100 compagnie tecnologiche al mondo per capitalizzazione di mercato. Gli Stati Uniti dominano con Nvidia, Apple, Google, Microsoft e Amazon. Anche Cina, Taiwan, Corea del Sud, Paesi Bassi e molti altri sono rappresentati. La Russia no.

L’industria spaziale russa, un tempo fiore all’occhiello nazionale, ha toccato i minimi storici. Roscosmos ha effettuato solo 17 lanci orbitali nel 2025, contro i 193 degli Stati Uniti (guidati da SpaceX) e i 92 della Cina. L’ultimo incidente, nel dicembre 2025, ha causato gravi danni alla rampa di lancio utilizzata per inviare astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale.

Nell’intelligenza artificiale, la Russia si classifica 28esima su 36 paesi secondo Stanford University. Il miglior modello AI russo è inferiore persino alle versioni precedenti di ChatGPT e Gemini.

Il ministro delle forze armate britannico Alistair Carns ha offerto un paragone eloquente: “La Russia è in guerra da più tempo di quanto lo fu nella Seconda guerra mondiale, ha perso oltre 4.000 carri armati e 10.000 veicoli corazzati, e la sua marina è stata sostanzialmente distrutta da un paese che non ha mai avuto una marina”.

I negoziati che non decollano

Sullo sfondo di tutto questo, i negoziati di pace restano in stallo. Il presidente Donald Trump, che in campagna elettorale aveva promesso di porre fine alla guerra “in un giorno”, si trova di fronte a una realtà ben più complessa. Il vertice con Putin ad Anchorage, in Alaska, nell’estate 2025 non ha prodotto risultati concreti. La scadenza del Ringraziamento fissata da Trump per un accordo è sfumata. Quella di giugno è stata smentita dalla Casa Bianca.

I colloqui di Ginevra del 18 febbraio 2026, guidati dal genero di Trump Jared Kushner e dall’inviato speciale Steve Witkoff, si sono conclusi dopo appena due ore.

I critici sostengono che Putin stia semplicemente prendendo tempo. La strategia è chiara: convincere Washington che un accordo è vicino, mentre sul terreno l’esercito russo continua a lanciare missili e droni sulle città ucraine. Trump ha ridotto drasticamente il sostegno americano a Kiev, sospendendo in un’occasione persino l’accesso all’intelligence dopo uno scontro con Zelensky, e ha bloccato la fornitura di armi gratuite.

“Gli americani tornano frequentemente sul tema delle concessioni”, ha dichiarato Zelensky alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il 14 febbraio. “Troppo spesso le discussioni sulle concessioni si concentrano solo sull’Ucraina, non sulla Russia”.

Seth Jones, presidente del dipartimento Difesa e Sicurezza del CSIS, ha inquadrato la dinamica in modo incisivo. Putin offre accordi economici a Trump per tentarlo a tagliare il sostegno all’Ucraina o a costringere Kiev a cedere territori che il suo esercito non è riuscito a conquistare. “Questa è la vera svolta in una guerra che il suo esercito non è in grado di vincere”, ha detto Jones. “La vera speranza è che gli Stati Uniti vengano in loro aiuto”.

La propaganda che vacilla

Un dato forse più significativo di tutti riguarda l’opinione pubblica russa. Secondo un sondaggio citato dal CSIS, nel maggio 2023 il 57% dei russi riteneva che la maggior parte delle persone nel proprio circolo sociale sostenesse la guerra, contro il 39% che vi si opponeva. Nell’ottobre 2025, quei numeri si sono invertiti: il 55% percepiva un’opposizione alla guerra nel proprio ambiente, contro il 45% di sostegno.

Nonostante questo, il Cremlino ha aumentato del 54% i finanziamenti ai media statali nel 2026, segnalando un impegno crescente nella guerra dell’informazione. La macchina propagandistica è progettata per sostenere il consenso interno e convincere il pubblico estero, in particolare a Washington, che la guerra procede con successo.

Ma i fatti parlano con voce sempre più forte della propaganda. L’Ucraina continua a combattere, a contrattaccare e a infliggere perdite devastanti. La Russia continua ad avanzare, sì, ma di poche decine di metri al giorno, pagando un prezzo in vite umane e risorse economiche che nessun altro paese al mondo accetterebbe.

La vera domanda non è se la Russia possa vincere questa guerra sul campo di battaglia. I dati suggeriscono che non può, almeno non alle condizioni attuali. La vera domanda è se la comunità internazionale, e in particolare gli Stati Uniti, permetteranno a Mosca di ottenere al tavolo dei negoziati ciò che le sue truppe non sono riuscite a conquistare nelle trincee del Donbas e nelle pianure di Zaporizhzhia. È questa la posta in gioco mentre la guerra entra nel suo quinto, interminabile anno.

Fonti

- Russia’s Grinding War in Ukraine – After seizing the initiative in 2024, Russian forces have advanced at an average rate of between 15 …

- 15 meters a day. The Russian army in Ukraine set an anti- … – … CSIS notes. In 1394 days of the German-Soviet war, the Red Army reached Berlin, while the Russia…

- Russia pays heavy price for minimal gains in Ukraine, says … – CSIS draws a historical contrast, noting that the Red Army took 1,394 days to reach Berlin during Wo…

- Zelensky says Ukrainian army has retaken Kupiansk – Date: Tuesday, February 24, 2026 … The Ukrainian army announced on Friday, December 12, that it ha…

- Kupiansk offensive – The Kupiansk offensive refers to a series of military engagements in the Russo-Ukrainian war taking …

- Russia sets new February deadline to take Kupiansk, Ukrainian … – After previous failed attempts and false claims of control, Moscow now reportedly wants results by t…

- Russia aims to once again ‘capture’ Kupiansk by February – … Kupiansk in the Kharkiv region. The new deadline: by February 2026 … This occurred after Ukrai…

- Zelensky: Ukraine Has Liberated 300 Square Kilometers in … – President Volodymyr Zelenskyy told AFP on Friday that his army has recently liberated swathes of ter…

- Ukraine Just Took Four Russian Villages… Putin’s WORST Nightmare Confirmed – In early February 2026, Ukrainian forces cleared Russian troops from four strategic villages—Chuhuni…

- Ukraine’s Air Assault Forces officially reveal southern … – Ukraine also retreated from five towns in Zaporizhzhia under 400 daily artillery strikes. By Decembe…

- Russia ramps up all kinds of recruitment efforts to support … – Since summer 2025, Russian authorities have struggled to find the thousands of soldiers needed to re…

- Russia enters 2026 with worst manpower shortage Putin hit by record casualties & low recruitment pay – Russia is stepping into 2026 with a problem the Kremlin can no longer hide, not enough men to fight …

- Russia Needs Men to Fight in Ukraine in 2026. Where Will … – Russia’s regions and ethnic republics have borne a disproportionate share of the burden in supplying…

- As War Enters 5th Year, Ukraine Shows Russian Victory Is … – With peace negotiations backed by President Trump stalled, Russia has sought to portray its victory …

- The Russian economy is finally stagnating. What does it mean for the war – and for Putin? – A wartime boom in Russia has given way to sluggish growth, tax hikes and squeezed public services. W…

- Russia’s oil and gas budget revenue falls 24% to lowest since 2020 – Russia’s federal budget revenues from oil and gas dropped by 24% in 2025 to the lowest level since 2…

- Russia ran a 2025 budget deficit of 2.6% of GDP, highest … – Budget revenues amounted to 37.28 trillion roubles, down by 7.5% from the initial target, due to a 2…

- Russia’s Economy in 2026: More War, Slower Growth and Higher … – With Western sanctions tightening and military demands on the budget due to the war in Ukraine showi…

- Russia Eyes Budget Cuts as Sliding Oil Prices Drive Deficit … – Russian authorities are considering forced cuts to federal spending as falling oil prices deplete th…

- Four years into war, Russia’s energy revenues drop but oil keeps flowing – The money Russia earned from exporting oil and gas dropped over the last 12 months, even as the coun…

- Russia’s Oil Revenue, the Lifeblood of Its War Machine, Is Plummeting – The new reality has forced the Kremlin to raise taxes and increase debt, and hovers over peace talks…

- Food prices are surging in Russia. Is the war hitting … – Russia’s economy is hanging between stagnation and decline, and ordinary Russians are beginning to f…

- Trump’s Ukraine peace deal stalled as bloody war hits 4- … – Experts say Vladimir Putin has peruaded U.S. negotiators that he wants to cut a deal – even as Mosco…

- His Deadline for a Peace Deal Blown, Trump Faces Choices on Russia-Ukraine Talks – The president wanted Moscow and Kyiv to come to terms by Thanksgiving. Negotiations are now stalled,…

- Trump said he’d end Ukraine war in a single day. Is peace … – Trump’s Ukraine peace deal stalled as bloody war hits 4-year mark. Experts say Vladimir Putin has co…