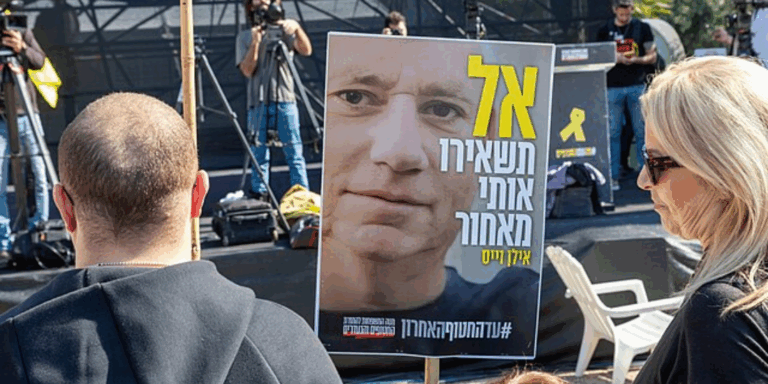

Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di aver ritrovato il corpo di Ilan Weiss, uno degli ostaggi uccisi e tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza. Weiss, 56 anni, era residente del kibbutz Be’eri, nella zona di confine di Gaza, e faceva parte della squadra di pronto intervento del luogo. Nel gennaio 2024, il kibbutz ha confermato la sua morte durante il massacro del 7 ottobre, e il suo corpo è stato riportato da Hamas nella Striscia di Gaza.

Anche la moglie di Weiss, Shiri, e la figlia Noga sono state prese in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, ma sono state rilasciate alla fine di novembre 2023 durante un cessate il fuoco temporaneo.

La notizia del ritrovamento arriva dopo una lunga attesa da parte della famiglia Weiss e della comunità israeliana, che da mesi seguivano con ansia le sorti degli ostaggi catturati durante le recenti tensioni nel conflitto tra Israele e Hamas. L’IDF ha inoltre confermato di aver trovato anche i resti di un altro ostaggio, il cui nome non è stato ancora reso noto.

Secondo quanto reso noto dall’esercito israeliano, le ricerche degli ostaggi rientrano in un operazione più ampia, volta a garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e a tenere vive le speranze di tutte le famiglie coinvolte. Questo tipo di operazione avviene dopo una lunga serie di tentativi di trattativa e azioni militari, che non sempre portano ai risultati auspicati, ma che testimoniano la perseveranza delle autorità israeliane nell’affrontare la questione. Il ritrovamento di Weiss rappresenta un momento cruciale nella battaglia per il recupero degli ostaggi ancora detenuti, una battaglia che coinvolge il governo, le istituzioni, e l’intera società civile israeliana.

Le fonti riferiscono che l’IDF ha operato in condizioni di estrema difficoltà per l’identificazione e il recupero del corpo, difficoltà dovute sia alla pericolosità dell’area, sia alla necessità di agire senza mettere in pericolo altri ostaggi o militari. La gestione dell’emergenza ostaggi rimane uno dei temi più delicati e sentiti sia dalla politica che dall’opinione pubblica, testimoniando quanto ogni singolo caso sia carico di emotività e valore simbolico.

Nel corso degli ultimi mesi, la situazione degli ostaggi israeliani a Gaza è stata ampiamente discussa nei notiziari internazionali e nelle principali testate giornalistiche. Il rapimento di civili e militari da parte di Hamas è stato fin dall’inizio uno degli elementi più drammatici e controversi del conflitto, suscitando condanne da parte della comunità internazionale e spingendo il governo di Israele a mettere in campo ogni mezzo a sua disposizione. Nonostante le iniziative diplomatiche e l’intenso lavoro dell’intelligence, la liberazione degli ostaggi si è rivelata un processo lungo e complesso, reso ancor più difficile dall’incertezza sulle condizioni dei detenuti e dalle continue minacce alla sicurezza della regione.

L’avvenimento ha riacceso il dibattito sulle politiche di negoziato tra Israele e Hamas, con pressioni crescenti affinché si intensifichino gli sforzi per ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti. Sul fronte interno, la società israeliana si stringe attorno alle famiglie degli ostaggi, supportando le attività dei volontari e delle associazioni nate per mantenere alta l’attenzione sulla questione. In particolare, il quartier generale delle famiglie degli ostaggi è diventato un punto di riferimento per la mobilitazione civile e per le campagne mediatiche volte a favorire il dialogo, la memoria e la solidarietà. Ilan Weiss è diventato il simbolo della sofferenza di un intero popolo, ma anche della forza d’animo che emerge nei momenti più tragici.

Le reazioni politiche e istituzionali sono state immediate. Le autorità israeliane hanno ribadito l’impegno a proseguire le operazioni di ricerca e a non lasciare nessun ostaggio indietro. Il governo dichiara che ogni risorsa sarà investita per riportare a casa i cittadini rapiti, affidando al lavoro delle forze armate un compito di fondamentale importanza nazionale. Secondo gli analisti, la vicenda del ritrovamento di Weiss potrebbe avere ripercussioni significative anche sulle future strategie di negoziato e sulle relazioni internazionali tra Israele, i Paesi vicini e la comunità globale.

Il contesto regionale rimane estremamente complesso. Gli scontri tra Israele e Hamas continuano a produrre effetti devastanti sulla popolazione civile e sulle infrastrutture, rendendo difficile qualunque tipo di intervento risolutivo. Il ritrovamento del corpo di un ostaggio come Weiss non rappresenta solo un dato concreto, ma è anche il riflesso delle sfide umanitarie e politiche che la regione affronta quotidianamente. Ogni obiettivo raggiunto, come la restituzione di una salma ai familiari, è visto come un atto di resistenza e determinazione, un piccolo spiraglio di umanità nel buio della guerra.

Non meno importante è la dimensione personale della tragedia. La storia di Ilan Weiss e degli altri ostaggi ha toccato il cuore della società israeliana, evidenziando quanto il conflitto generi ferite profonde e spesso insanabili. Il dolore della perdita si mescola con l’orgoglio di sapere che lo Stato non abbandona i propri cittadini, e che le famiglie possono finalmente trovare un minimo di conforto nonostante tutto.

Il destino degli ostaggi ancora dispersi resta un’incognita che pesa sulle scelte politiche e militari di Israele. Il messaggio che emerge dalla vicenda è chiaro: la ricerca della verità e della giustizia non può fermarsi, e ogni vittima merita rispetto, memoria, dignità. La storia di Ilan Weiss, ora giunta a una tragica conclusione, riaccende la speranza che le famiglie degli altri ostaggi possano un giorno ricevere la stessa certezza sulla sorte dei loro cari. Rafforza il patto tra Stato e cittadini, riporta al centro dell’attenzione il valore della vita e della solidarietà, e invita tutti a non restare indifferenti davanti alle sfide della pace.