Punti chiave

Il triangolo Pechino–Washington–Mosca stringe l’Unione in una morsa finanziaria, logistica e strategica da cui l’Italia rischia di uscire in frantumi.

La giornata che ha strappato l’illusione dell’autonomia europea

Nelle ultime ore l’Europa ha visto convergere tre linee di crisi che, sommate, descrivono una realtà brutale. Il viaggio urgente del Presidente francese a Pechino ha rivelato ciò che molte cancellerie europee evitavano di ammettere da mesi. Questo proprio nel momento più delicato della guerra in Ucraina, dove il continente si è scoperto marginale nei negoziati decisivi, vulnerabile nelle rotte che alimentano la sua economia e privo di strumenti reali per opporsi a un’imposizione finanziaria che definisce un nuovo ordine di dipendenza.

L’appello europeo affinché la Cina eserciti la propria influenza sulla Russia non nasce da convinzione, ma da paura. Paura che gli Stati Uniti stiano già negoziando un quadro di pace parallelo, fondato su intese informali risalenti a accordi passati e recentemente confermatei da dichiarazioni russe che evocano contatti diretti e accordi preliminari. Paura, soprattutto, che l’Europa venga relegata a semplice esecutrice di decisioni prese altrove.

Questo in termini politici significa una cosa chiara, ovvero che gli Stati Uniti e la Russia stanno gestendo i contorni di un possibile accordo mentre l’Unione Europea, che è il soggetto più esposto alle conseguenze del conflitto, è relegata a ruolo di terzo attore preoccupato, non di co-architetto.

La visita a Pechino non è il segno di una sicurezza europea, è la prova di un vuoto di potere. L’Europa cerca nella Cina un contrappeso perché non si fida più del fatto che il proprio principale alleato metta l’interesse mostrato fino ad ora verso le nazioni europee altrove, questo è la prova di un vuoto di potere.

Dietro la diplomazia, però, si muove una questione ancor più sensibile della linea del fronte in Ucraina. È la questione dei soldi. E qui la crisi di sovranità diventa esplicita.

Il fronte finanziario: la clausola che trasforma l’Europa in amministratore, non in soggetto sovrano

Il capitolo più delicato riguarda gli asset della Banca Centrale russa congelati nei circuiti occidentali. La maggioranza di questi capitali si trova di fatto in Europa, proprio su questi fondi si gioca uno dei nodi centrali del nuovo piano di ricostruzione ucraina. Lo schema che prende forma è semplice nella sua durezza. L’Europa dovrebbe assumersi il rischio legale e sistemico di trasformare il blocco degli asset in un loro utilizzo attivo.

La parte più controversa è la condizione secondo cui fino al 50% dei profitti generati dal reinvestimento di quei capitali verrebbe gestita, o comunque controllata, dalla parte statunitense. In altre parole, Bruxelles si carica sulle spalle il peso della scelta più dirompente degli ultimi decenni in campo finanziario, quella di intaccare non più solo gli interessi ma il cuore delle riserve sovrane di una potenza nucleare, accettando il rischio di contenziosi, ritorsioni e instabilità sui mercati.

Washington, invece, si garantisce una porzione significativa dei benefici economici e politici prodotti da quella decisione.

Per l’Europa è uno spartiacque a questo punto appare molto diversa la situazione rispetto a ciò che si prospettava, ovvero aiutare Kyiv. È il passaggio da una sovranità finanziaria esercitata in modo coordinato a una gestione in cui il continente si comporta come amministratore di rischi altrui. L’Unione, che detiene la leva principale, non definisce in autonomia il modo in cui viene azionata. Il segnale che arriva ai mercati e alle altre potenze è obbiettivamente che le nazioni europee rappresentano capitali, ma è sempre meno centrale come soggetto che decide le regole del gioco.

Il fronte diplomatico: Macron tra Xi, Putin e l’ombra di Trump

Dentro questo quadro si colloca il viaggio di Macron a Pechino e più strettamente l’invito rivolto alla leadership cinese a usare la propria influenza sulla Russia viene presentato come un appello alla responsabilità globale.

In realtà è il sintomo di un altro problema. L’Europa sa che, qualunque sia la forma finale del cessate il fuoco, il tavolo reale si sta spostando lontano da Bruxelles.La Russia ha lasciato intendere che il nuovo schema americano affonda le radici in contatti precedenti con figure vicine a Trump, gli stessi circuiti che oggi vengono descritti come pronti a una possibile nuova stagione alla Casa Bianca. In questa prospettiva, il rischio per l’Europa è duplice.

Da un lato un’intesa che fotografia sul terreno una perdita territoriale ucraina più ampia di quanto Bruxelles vorrebbe accettare. Dall’altro un impianto finanziario che trasformi la ricostruzione in una grande operazione a guida americana, con l’Europa ridotta a fornire capitale, rischi e copertura politica. Macron sembra leggere tutto questo come una minaccia diretta all’idea di autonomia strategica che ha teorizzato per anni.

Il fronte logistico: Suez come tallone d’Achille dell’Europa

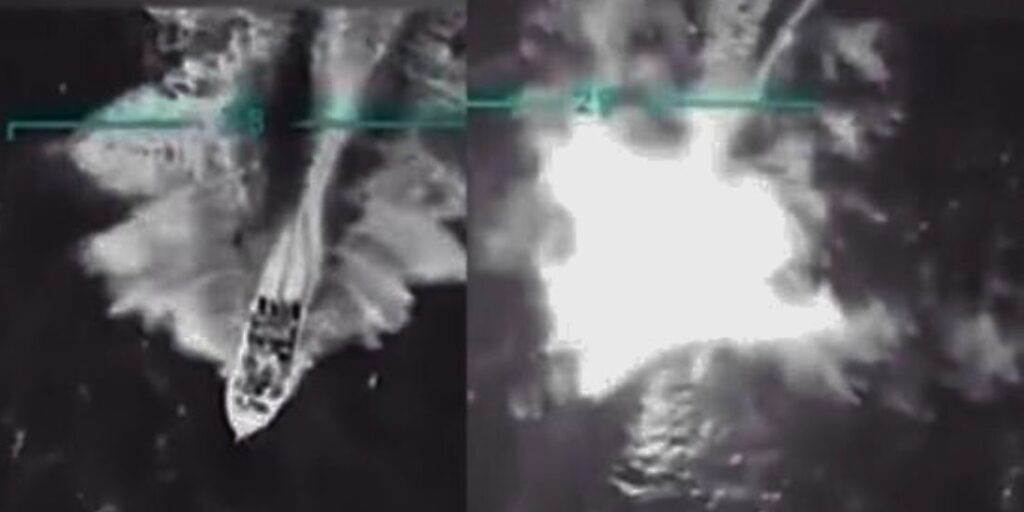

Mentre la diplomazia si muove tra capitali e summit, l’economia reale sta già pagando un prezzo concreto. Gli attacchi nel Mar Rosso contro le rotte commerciali dirette verso Suez hanno costretto i grandi operatori del trasporto marittimo a deviare le loro navi intorno al Capo di Buona Speranza. Significa giorni in più di navigazione, tonnellate in più di carburante, assicurazioni più care, catene di fornitura che saltano o rallentano.

Per l’Europa è un colpo secco e per l’Italia è un colpo doppio. I porti del Nord, da Genova a Trieste, sono pensati per essere snodi rapidi tra il Mediterraneo e il cuore industriale del continente. Il valore aggiunto sta nella velocità con cui un container che attraversa Suez può arrivare alle piattaforme logistiche italiane e da lì alle fabbriche tedesche, austriache, svizzere.

Quando questa velocità sparisce e le rotte vengono allungate, la posizione geografica italiana perde parte del suo vantaggio. I costi aggiuntivi si riversano sui prezzi all’importazione, sulla competitività dell’industria, sulla tempistica delle consegne. Il Mediterraneo smette di essere scorciatoia e torna a essere un mare di mezzo che sconta le crisi dei suoi margini meridionali.

La crisi di Suez diventa così il simbolo di una fragilità ignorata. L’Europa ha costruito gran parte della sua strategia commerciale sulla presunzione che le grandi arterie marittime restassero aperte, prevedibili, garantite da un ordine internazionale stabile. Oggi quelle arterie sono esposte ad attori non statuali armati, a decisioni unilaterali e a una crescente competizione navale. Il continente che dipende più di tutti dalle importazioni energetiche, di materie prime e di manufatti ad alta intensità di componentistica, è quello che ha meno mezzi autonomi per proteggere le proprie rotte.

Il fronte interno: rallentamento tedesco, BCE sotto pressione e costo per l’Italia

Sul piano interno, la crisi di sovranità si manifesta attraverso un altro segnale allarmante. Le difficoltà di bilancio in Germania hanno obbligato Berlino a ridisegnare la propria politica di sostegno a industria e agricoltura. Tagli e riprogrammazioni di spesa, in quello che è considerato il motore economico europeo si sommano alla nuova ondata di costi in arrivo dal fronte logistico e alle incertezze energetiche.

L’UE rischia così di entrare in una fase di inflazione da costi combinata con crescita debole. La Banca Centrale si troverà a decidere se mantenere una linea restrittiva per evitare un nuovo scatto dei prezzi o allentare per dare ossigeno a economie che rallentano.

In entrambi i casi il margine di manovra per Paesi ad alto debito come l’Italia si restringe. Se la linea dura viene mantenuta, il servizio del debito si fa più oneroso proprio mentre la spesa pubblica è chiamata ad assorbire l’urto di energia più cara e catene di fornitura in tensione.

Se si allenta troppo, il rischio è alimentare un’ulteriore perdita di potere d’acquisto in società già esposte a fratture sociali.

L’Italia, collocata nel punto in cui si incrociano le rotte marittime in difficoltà, la dipendenza dal gas importato e il fardello storico del debito, diventa uno degli osservatori privilegiati di questa crisi. Ma non è solo osservatore. È uno dei territori in cui l’astrazione della “sovranità europea” si traduce più rapidamente in conseguenze concrete su salari, prezzi, investimenti, stabilità politica.

Il punto di rottura e il futuro dell’Europa

La crisi che l’Europa sta vivendo non è strutturale, il continente si scopre dipendente in tre dimensioni fondamentali: sicurezza, finanza, logistica. Senza una strategia comune e senza la forza industriale per sostenerla, l’Unione rischia di trasformarsi in un grande consumatore globale senza capacità di influenza.

L’Italia, più di altri, vive questa transizione come uno shock sistemico: posizione geografica esposta, economia manifatturiera fragile, debito pubblico elevato, dipendenza energetica ancora irrisolta. Se l’Europa non troverà un modo per riaffermare la propria voce nei negoziati globali, ridefinire le catene del valore e assumersi la responsabilità di un’autonomia reale, il continente rischia di entrare in una fase di subordinazione politica e economica che nessuna retorica potrà mascherare.

Questa è la crisi nera della sovranità europea. Un momento storico in cui l’Europa non sta solo perdendo potere. Sta perdendo forma.