Punti chiave

É già possibile misurare la portata politica e militare della recenLa consegna ufficiale dell’Arrow 3 alla Luftwaffe, avvenuta il 3 dicembre alla base di Holzdorf, segna un punto di svolta nella sicurezza europea e nelle relazioni con Israele mentre Berlino assume un ruolo di primo piano nella difesa continentale.

Una consegna che modifica la geografia della sicurezza europea

La Germania non si limita più a essere un attore economico centrale. Con l’Arrow 3 entra nella ristretta cerchia dei Paesi dotati di capacità di intercettazione balistica avanzata. È un cambiamento coerente con la svolta annunciata dopo l’invasione russa dell’Ucraina, quando Berlino ha riconosciuto di dover assumere responsabilità dirette nella sicurezza continentale.

La consegna dell’Arrow 3 si intreccia con un quadro politico più ampio. La Germania punta a diventare lo snodo centrale della futura architettura difensiva europea, non solo nel campo della logistica militare e dei corridoi NATO ma anche nella protezione dei cieli europei.

La creazione della cosiddetta European Sky Shield Initiative aveva già anticipato questo movimento. L’arrivo dell’Arrow 3 ne rappresenta ora la componente più sofisticata.

Una capacità che modifica la postura strategica tedesca

La somma pattuita per la vendita è pari 4,6 miliardi di dollari, il più grande contratto di esportazione militare della storia israeliana. Per la prima volta l’Arrow 3 viene gestito integralmente da un Paese diverso da Israele o dagli Stati Uniti, e questo, in Europa, non era mai accaduto prima. La Germania diventa il primo Stato europeo dotato di una capacità d’intercettazione balistica a lungo raggio potenzialmente in grado di colpire missili fuori dall’atmosfera.

È una soglia strategica che l’UE non aveva mai oltrepassato.Il sistema è stato schierato a Holzdorf, con ulteriori siti previsti nei prossimi mesi. Nessuna conferma pubblica sulla localizzazione degli altri punti, ma fonti interne alla Difesa tedesca indicano che saranno distribuiti in modo da coprire l’intero arco orientale e il corridoio centrale verso Berlino.

La scelta del sito inaugurale non è casuale: il posizionamento permette un tempo di reazione minimo contro traiettorie provenienti da est, in linea con le simulazioni della NATO aggiornate dopo l’aumento della pressione missilistica russa nel Baltico. La reazione tedesca è stata sobria ma politicamente pesante. Il governo ha sottolineato che la decisione nasce dalla necessità di proteggere il Paese da minacce reali.

Il messaggio implicito è altrettanto chiaro: la Germania accetta che la deterrenza convenzionale non sia più sufficiente, riconoscendo che il rischio di escalation balistica in Europa è più alto oggi di quanto fosse nei decenni precedenti. L’adozione dell’Arrow 3 è la prova che Berlino sta colmando un vuoto strutturale che la crisi ucraina ha reso insostenibile.

Cosa significa davvero per Israele

Da Israele sono arrivati segnali con un forte valore simbolico. I rappresentanti della Difesa hanno ricordato che un sistema nato per proteggere la popolazione israeliana dovrebbe ora proteggere anche quella tedesca. È una frase che pesa, perché lega sicurezza tedesca e tecnologia israeliana in un modo che nessun altro Stato europeo aveva accettato finora.

La consegna consolida un rapporto bilaterale che diventa asse strategico in un’Europa dove non tutti gli Stati membri condividono gli stessi livelli di preparazione. L’evento ha generato analisi immediate anche fuori dall’Europa. In ambienti militari statunitensi, la consegna è letta come la prova che Berlino ha finalmente assunto un ruolo coerente con il suo peso economico e con le aspettative degli alleati. In centri di ricerca israeliani, l’ingresso dell’Arrow 3 nello spazio europeo viene visto come una garanzia di stabilità nel contesto di un continente esposto a minacce multiple, dalle forze russe ai vettori di origine mediorientale che potrebbero raggiungere basi o infrastrutture critiche europee.

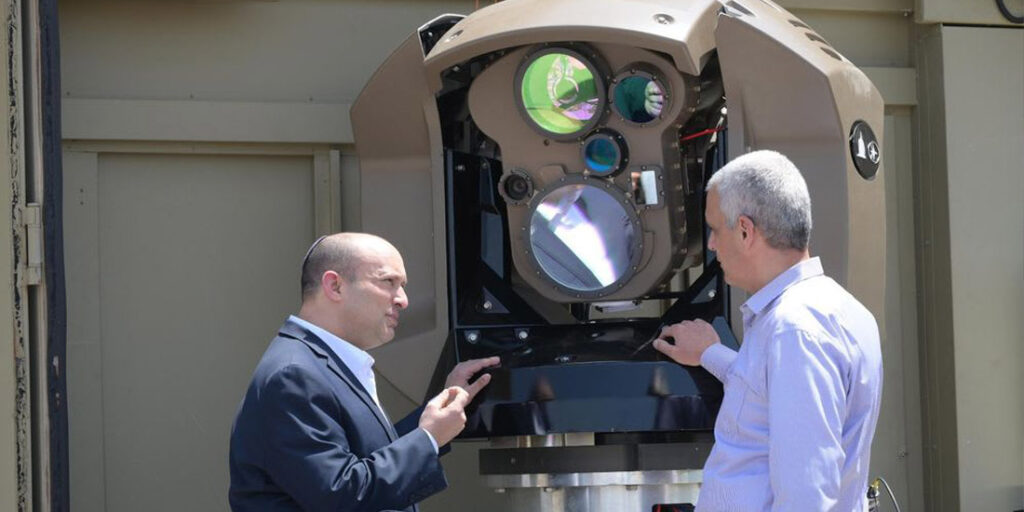

La filiera industriale israeliana e il ruolo dell’IAI

È il vertice di una filiera industriale che Israele ha costruito in trent’anni, fondendo capacità ingegneristiche, investimenti pubblici e un sistema di ricerca che ha pochi equivalenti nel mondo. Al centro c’è l’IAI, la Israel Aerospace Industries, l’azienda statale che ha guidato ogni fase del programma, dalla concezione del motore cinetico alla miniaturizzazione dei sistemi di guida.

La consegna alla Germania rappresenta quindi anche un riconoscimento implicito della leadership israeliana nel segmento più delicato della difesa missilistica, quello dell’intercettazione eso-atmosferica. Gli ingegneri dell’IAI hanno chiarito più volte che la vera forza dell’Arrow 3 non è la velocità dell’intercettore o la portata del radar, ma la capacità del sistema di “pensare” in una dimensione tridimensionale mentre i bersagli cambiano rotta in alta quota.

Questo richiede algoritmi proprietari, una rete di sensori su più bande e un software che aggiorna la traiettoria in tempo reale. La Germania, con la consegna di questi giorni, non acquista soltanto hardware. Acquista una dottrina operativa che Israele ha sviluppato attraverso anni di intercettazioni reali, un vantaggio che nessun Paese europeo possiede.

Il passaggio più significativo emerso nelle ultime ore è che, secondo fonti tedesche, alcune unità dell’Aeronautica hanno già cominciato l’addestramento su un pacchetto software personalizzato. Questo indica che Berlino non sta semplicemente integrando il sistema nell’architettura NATO, ma sta costruendo una capacità autonoma, adattata al proprio spazio aereo e ai propri scenari strategici.

Effetti su Mosca e reazioni globali

La Russia ha osservato la notizia senza dichiarazioni ufficiali, ma la stampa vicina al Cremlino ha commentato che la Germania sta “militarizzando lo spazio europeo”, un’espressione che anticipa l’interpretazione che Mosca adotterà nelle prossime settimane.

Per la Russia, la presenza dell’Arrow 3 non è un semplice aggiornamento difensivo, ma un tassello dello scudo antimissile occidentale che la Federazione considera una minaccia diretta. È molto probabile che seguiranno dichiarazioni più dure, soprattutto se la NATO annuncerà integrazioni operative o simulazioni congiunte.

La Cina osserva la situazione con attenzione. La consegna dell’Arrow 3 avviene mentre la politica estera tedesca cerca di rafforzare la propria autonomia strategica pur mantenendo un dialogo economico aperto con Pechino. Esperti cinesi interpretano l’accordo Israele-Germania come un esempio di come gli Stati europei stiano accelerando la propria preparazione militare. È un segnale che si intreccia con la nuova strategia industriale europea presentata pochi giorni fa.

La reazione più prevedibile data la leader arriva dagli Stati Uniti. Funzionari dell’amministrazione americana hanno fatto sapere che ritengono la consegna dell’Arrow 3 alla Germania un passo positivo per l’intero ombrello NATO. È una posizione che serve anche a ricordare che Washington desidera un’Europa più autonoma e meno dipendente dall’apparato bellico americano, soprattutto in un momento in cui la politica interna statunitense è polarizzata e la priorità strategica resta la Cina.

Le conseguenze strategiche per l’Europa

La presenza dell’Arrow 3 sul territorio tedesco modifica tre equilibri. Il primo riguarda la deterrenza interna dato che per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda la Germania dispone di una difesa avanzata in grado di rispondere a minacce balistiche complesse.

Questo rafforza la credibilità dell’intero fronte NATO. Il secondo riguarda la logica delle priorità. La Germania dovrà ripensare il proprio modello economico in funzione di una maggiore esposizione strategica. Non si tratta solo di avere un missile avanzato ma di garantire infrastrutture, personale, interoperabilità, tempi di reazione. Questo implica investimenti continui e un impegno politico duraturo. Il terzo riguarda l’Unione Europea.

La consegna dell’Arrow 3 corrisponde temporalmente alla presentazione dell’Economic Security Package che mira a rafforzare la resilienza industriale europea. Il continente sta costruendo un sistema coerente: protezione fisica, protezione industriale, autonomia tecnologica. Il sistema di difesa aerea è il simbolo visibile di una nuova fase.

Quanto conta la partnership Berlino-Tel Aviv

Il paradosso è evidente. L’Arrow 3 è nato per proteggere Israele da minacce considerate esterne all’Europa, come i vettori iraniani a lunga gittata o le capacità missilistiche nordcoreane. Oggi diventa uno degli strumenti più significativi nel triangolo strategico che collega Berlino, Mosca e Washington. Gli Stati Uniti osservano con soddisfazione ma anche con una cautela evidente.

L’amministrazione americana ha appoggiato il progetto fin dall’inizio perché inserisce la Germania in un gradino superiore della difesa collettiva, ma allo stesso tempo registra che Berlino sta costruendo un margine autonomo di deterrenza che potrà ridisegnare gli equilibri all’interno della stessa NATO. È una dinamica complessa. Gli Stati Uniti chiedono da anni che l’Europa aumenti la spesa militare e si assuma un peso più proporzionato alla propria capacità economica. Ma la costruzione di nuove capacità indipendenti genera sempre la domanda su quanto questo percorso rafforzi l’Alleanza e quanto invece possa, nel medio periodo, aumentare la distanza strategica tra le due sponde dell’Atlantico. È un interrogativo che a Washington non viene espresso pubblicamente ma che molti analisti descrivono come inevitabile, soprattutto dopo il progressivo disimpegno americano da alcuni scenari globali. Per Berlino il messaggio è duplice, da una parte il dispiegamento dell’Arrow 3 segnala alla Russia che la Germania non intende subire passivamente la ridefinizione della sicurezza europea.

La modernizzazione militare avviata dopo l’invasione dell’Ucraina, unita alla scelta di ospitare un sistema capace di intercettare missili balistici fuori atmosfera, sposta il baricentro della deterrenza europea più vicino al territorio tedesco. Dall’altra parte la Germania invia un segnale a Washington: vuole un ruolo da protagonista nella difesa occidentale e non più da comprimario logistico, soprattutto mentre cresce il timore che negli Usa possa imporsi una linea più selettiva nel garantire sostegno militare ai partner europei. Il risultato è un quadro che non si limita alla dimensione tecnica del sistema d’arma ma tocca la costruzione stessa del potere europeo.

L’Arrow 3 non è solo un intercettore che colpisce nello spazio è anche un simbolo di come la Germania stia superando la sua tradizionale prudenza, entrando in una fase in cui la politica della forza torna a essere un linguaggio indispensabile. Il dispiegamento a Holzdorf diventa così una dichiarazione di identità strategica, un’affermazione che riguarda non soltanto l’attuale crisi con la Russia ma il posto che Berlino intende occupare nella geografia del potere occidentale.

Sul piano regionale il dispiegamento dell’Arrow 3 avrà effetti immediati e la difesa aerea tedesca, che negli ultimi anni ha mostrato limiti significativi, riceve un incremento di capacità che riduce la vulnerabilità dei centri urbani e delle infrastrutture strategiche. La procedura di integrazione tra Arrow 3 e i sistemi esistenti, come Patriot e IRIS-T, sarà complessa ma crea una rete multilivello che eleva la Germania al rango di nodo centrale del futuro scudo europeo.

Il dato simbolico resta però dominante. L’Arrow 3 arriva in Germania in un momento in cui l’Europa affronta tensioni simultanee: la guerra in Ucraina, la competizione tecnologica con la Cina, le incertezze legate alle elezioni statunitensi. Il dispiegamento non è un gesto tecnico. È una dichiarazione. La dichiarazione che l’Europa non intende più essere spettatrice.

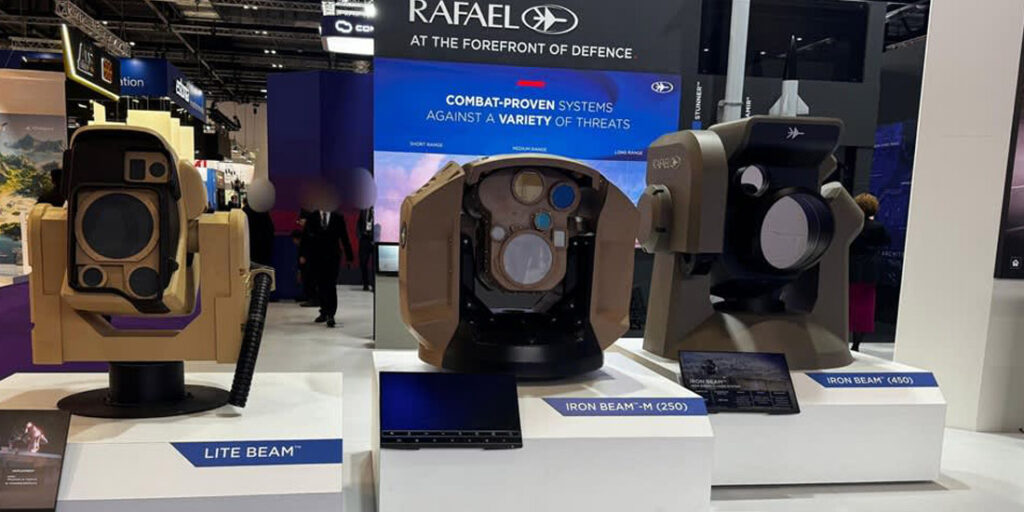

Dettagli tecnici della difesa aerea

L’Arrow 3 non è un semplice sistema antimissile ma un tassello della nuova architettura di difesa stratificata europea. La sua peculiarità tecnica risiede nel fatto che intercetta minacce fuori dall’atmosfera, un salto di qualità rispetto ai sistemi che agiscono in fase terminale. La tecnologia “hit-to-kill” elimina ogni testata in arrivo attraverso impatto cinetico e non tramite esplosione di prossimità.

È un elemento fondamentale in un contesto in cui Russia, Iran e Corea del Nord sperimentano vettori ipersonici e traiettorie manovrate. Il funzionamento è basato su un’analisi multi-sensore che integra radar a lungo raggio, centri di comando distribuiti e capacità di tracking continuo su traiettorie esaorbitali. Questa struttura rende l’Arrow 3 non solo un’arma difensiva ma un nodo della rete informativa. I dati raccolti dai radar tedeschi potranno essere condivisi con i partner NATO, aumentando la capacità dell’Alleanza di osservare lanci e test missilistici in aree che vanno dal Medio Oriente al Mar Nero.

A Holzdorf, la Bundeswehr ha installato i primi elementi del sistema, tra cui i radar Super Green Pine e le unità di tiro ricollocabili. La scelta di una base decentralizzata facilita la mobilità e impedisce che eventuali attacchi saturanti compromettano la capacità di risposta. Le fonti militari europee sottolineano che la versione fornita alla Germania è aggiornata agli ultimi standard software e hardware sviluppati negli ultimi mesi dalle industrie israeliane.

Sul piano operativo, Berlino sta lavorando per integrare l’Arrow 3 con l’IRIS-T SLM, il Patriot e le capacità radar già dispiegate in Lituania e Polonia. Ne risulta una difesa multistrato che riduce sensibilmente le possibilità di penetrazione da parte di vettori balistici a medio raggio. Ciò che emerge è chiaro, un Paese che non vuole più dipendere da un singolo scudo ma che costruisce una rete interoperabile, in cui l’Arrow 3 rappresenta lo strato più alto.

Il fatto che sia la prima volta che questo sistema viene consegnato e reso operativo fuori da Israele e Stati Uniti è una dichiarazione strategica per questo il governo tedesco entra nel ristretto gruppo di Paesi che possono gestire minacce di livello intercontinentale.

Oltre la cerimonia: cosa accade nelle prossime settimane

Il sistema è ora operativo ma non ancora pienamente integrato nella rete di comando e controllo europea. Nei prossimi mesi verranno effettuati test di interoperabilità, simulazioni di ingaggio coordinato e verifiche di risposta rapida in cooperazione con altre forze armate europee. Le esercitazioni mirano a capire come l’Arrow 3 possa dialogare con i Patriot forniti dagli Stati Uniti, con gli IRIS-T tedeschi e con i sistemi franco italiani che già presidiano alcune aree critiche. Parallelamente, si sta discutendo del ruolo che l’Arrow 3 potrà avere nel nuovo Impatto con la Dottrina di Difesa Europea.

Alcuni analisti sostengono che la Germania aspiri a creare un modello simile allo scudo israeliano, capace di proteggere il territorio e allo stesso tempo agire come piattaforma diplomatica. Se l’Europa riuscirà a coordinare questi assetti, il continente potrebbe trasformarsi nel più grande laboratorio occidentale per lo sviluppo della difesa anti balistica dei prossimi venti anni.

Per la prima volta un sistema di difesa pensato per scenari extraeuropei diventa un elemento centrale della protezione del continente. Come già precisato è si un segnale rivolto alla Russia ma anche agli stessi alleati occidentali. La Germania dimostra che il tempo della dipendenza passiva dall’ombrello americano è finito e che è possibile mettere in moto il percorso europeo per diventare autonomi il più possibile.

Inizia una fase in cui Berlino, anche sotto pressione della situazione internazionale, accetta di assumere responsabilità che per decenni aveva evitato. Questa nuova postura avrà effetti di lungo periodo. Cambierà la percezione dello stato federale tedesco all’interno dell’Europa e influenzerà le priorità delle politiche industriali comuni. È una svolta silenziosa ma profondissima.

La sicurezza europea ora passa anche attraverso tecnologie che fino a pochi anni fa sembravano destinate a rimanere esclusivamente nelle mani di pochi attori globali.